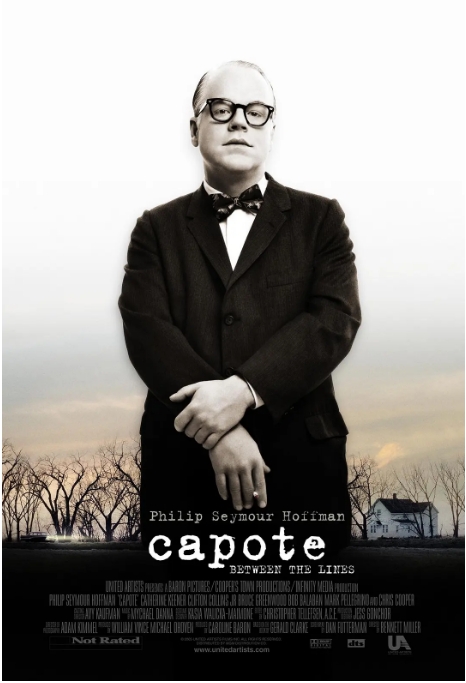

2005年上映的传记电影《卡波特》将镜头对准了美国文学史上最具争议的天才作家杜鲁门·卡波特。这部由贝尼特·米勒执导的作品,不仅斩获当年奥斯卡最佳男主角等多项大奖,更以细腻笔触揭开了《冷血》这部非虚构文学经典背后的创作秘辛。

影片聚焦1959-1965年间,卡波特调查堪萨斯州灭门惨案的全过程。当时一桩真实的农场主灭门案震惊全美,这位以《蒂凡尼的早餐》闻名的作家敏锐意识到,这将成为文学创作的绝佳素材。菲利普·塞默·霍夫曼的影帝级表演完美复刻了卡波特标志性的尖细嗓音和复杂性格——他既是纽约社交圈的宠儿,又是为获取素材不惜与杀人犯建立特殊关系的执著写作者。

电影中最具张力的段落,是卡波特与凶手佩里·史密斯长达四年的周旋。剧组特别还原了监狱探视室的场景:铁栅栏两侧,一边是带着精致丝巾的作家,一边是手指沾满墨水正在画画的杀人犯。这种极具反差感的互动,展现了卡波特如何逐步突破职业伦理的边界——他既需要获取佩里的信任以完成写作,又暗中期盼对方被执行死刑来为作品提供完美结局。

值得玩味的是,影片通过卡波特与助手哈珀·李(《杀死一只知更鸟》作者)的互动,展现了非虚构写作的伦理困境。当哈珀质问你究竟是在记录他们的故事,还是在利用他们时,卡波特标志性地抿着香槟回答:有什么区别吗?这个场景生动揭示了创作者与被书写对象之间微妙的权力关系。

作为一部传记片,《卡波特》的独特之处在于它没有简单美化传主,而是通过冷峻的镜头语言,呈现了一个才华横溢却道德模糊的复杂形象。电影中反复出现的打字机特写,伴随着越来越急促的敲击声,隐喻着创作者在良知与野心之间的挣扎。这种艺术处理使得影片超越了一般的人物传记,成为探讨创作伦理的深刻寓言。

影片的服装设计也暗藏玄机。随着剧情推进,卡波特的西装从鲜艳的橙红色逐渐变为暗沉的黑灰色,这种视觉变化巧妙呼应了他从意气风发到精神崩溃的心理轨迹。这种细节处理正是该片获得当年奥斯卡最佳服装设计提名的关键所在。

暂无评论内容