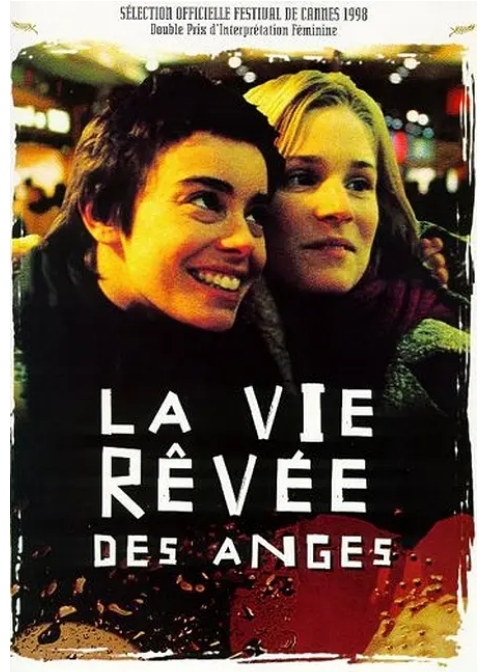

在1998年的法国影坛,一部聚焦底层女性生存困境的电影《两极天使》(原名《La Vie rêvée des anges》)悄然问世。这部由埃瑞克·宗卡执导的作品,以细腻的笔触描绘了两个年轻女孩在法国北部工业城市里尔截然不同却又相互交织的命运,最终斩获第51届戛纳电影节金棕榈奖提名,并让两位新人女演员埃洛迪·布歇和娜塔莎·雷尼埃共享最佳女演员殊荣。

影片开场便呈现出典型的法国现实主义风格:21岁的流浪女孩伊莎(埃洛迪·布歇饰)背着行囊穿梭在里尔灰蒙蒙的街道。这个昔日繁荣的纺织工业中心,在90年代正经历着产业衰退的阵痛。导演用手持镜头跟随伊莎走进一家服装厂应聘,流水线上机械重复的缝纫动作,与窗外凋敝的厂房形成强烈对比,为故事奠定了社会写实的基调。

在廉价旅馆里,伊莎遇见了同样拮据的玛丽(娜塔莎·雷尼埃饰)。这个看似开朗的姑娘其实背负着更沉重的秘密——她偷偷照顾着因车祸昏迷的陌生女人的公寓。导演通过两个女孩整理遗物的场景,用特写镜头捕捉到玛丽摩挲照片时颤抖的手指,暗示着这个临时天堂的虚幻本质。当她们躺在陌生人的豪华大床上幻想未来时,天花板上晃动的吊灯影子,仿佛预示着美梦即将破碎。

影片最动人的段落发生在圣诞夜。囊中羞涩的两人用偷来的食材准备晚餐,玛丽突然情绪崩溃:我们就像超市里的临期商品,迟早要被扔掉。这个比喻精准戳中了90年代末法国青年失业率高达25%的社会痛点。而伊莎在夜店打工时遭遇的性骚扰,则暴露出底层女性职场生态的残酷真相。

值得一提的是,导演宗卡在筹备期间曾深入里尔的青年收容所采风。他在访谈中提到:那些女孩谈论爱情时的眼神,和谈论下一顿饭时同样饥渴。这种真实的生存焦虑被完美复刻在玛丽这个角色身上——当她为富商克里斯(格莱戈尔·科林饰)抛弃尊严时,颤抖着涂口红的特写镜头让观众清晰看见梦想被现实碾碎的全过程。

影片结尾处,伊莎独自离开的镜头令人心碎。她背着行囊走过曾与玛丽狂欢的街道,此时空荡荡的街角与当初两人骑车追逐的欢快场景形成残酷对照。这个开放式的结局,恰如法国《电影手册》评价所言:不是所有坠落的天使都能重生,但镜头记住了她们翅膀折断的轨迹。

在IMDB和豆瓣上,不少观众提到被片中用打火机当生日蜡烛的细节击中。这个即兴发挥的桥段,恰是整部电影的灵魂注脚——在冰冷现实中,卑微如她们也执着地寻找着属于自己的那簇火光。二十余年过去,这部成本仅280万法郎的小制作,因其对边缘群体精准而不煽情的刻画,至今仍是法国现实主义电影的典范之作。

暂无评论内容