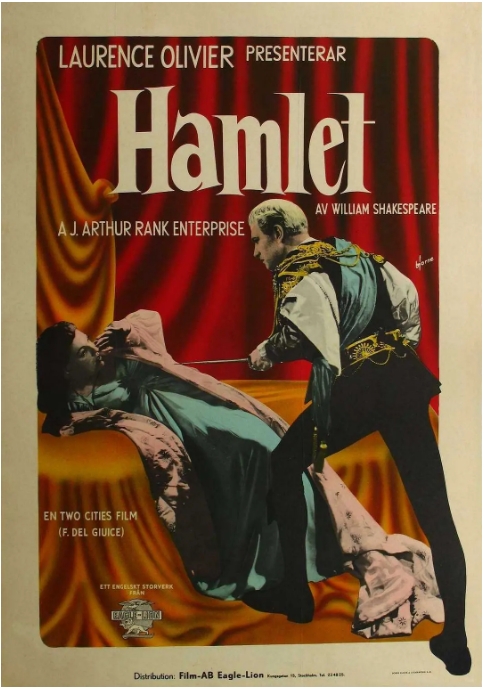

1948年由劳伦斯·奥利弗自导自演的《哈姆雷特》,堪称莎士比亚戏剧改编电影的里程碑之作。这部黑白电影在二战结束后的特殊时期问世,不仅斩获威尼斯电影节金狮奖,更成为首部获得奥斯卡最佳影片的非美国电影,至今在豆瓣保持着8.3的高分。

影片最大胆的改编在于奥利弗对原著的精简处理。他将五幕剧压缩到两个半小时,删减了罗森格兰兹等次要角色,却完整保留了生存还是毁灭等经典独白。这种取舍让现代观众更容易理解这个丹麦王子的复仇故事——哈姆雷特在父王幽灵揭发谋杀真相后,用装疯策略调查叔父克劳迪斯,最终在悲剧性的决斗中完成复仇。

奥利弗的表演堪称教科书级别。时年41岁的他完美诠释了年轻王子的忧郁与癫狂,特别是那段著名的独白场景:镜头随着他行走在埃尔西诺城堡的螺旋楼梯上,光影交错间将内心的矛盾外化。这种表现主义手法明显受到德国默片的影响,而哥特式的布景设计则强化了剧中丹麦是个监狱的隐喻。

值得一提的是,当时英国戏剧界对这部电影颇有微词。许多评论家认为奥利弗过度简化了莎剧的复杂性,比如完全删去了挪威王子福丁布拉斯这条支线。但正是这种电影化的改编,让更多普通观众接触到了莎士比亚。影片中王后葛特露德的寝宫戏份就极具电影特色——通过夸张的帷帐和倾斜的镜头,营造出令人窒息的压抑感。

作为英国电影黄金时代的代表作,这部《哈姆雷特》的成功绝非偶然。二战后英国政府通过国家电影投资公司大力扶持本土电影,而奥利弗此前在《亨利五世》中的成功经验也为本片奠定了基础。尽管后来有肯尼思·布拉纳等更忠于原著的版本,但奥利弗这版仍因其强烈的个人风格被视为不可替代的经典。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容