《壁花少年》(The Perks of Being a Wallflower)是2012年由斯蒂芬·卓博斯基自编自导的青春成长电影,改编自他在1999年出版的同名畅销小说。这部电影以细腻的笔触描绘了90年代美国青少年的精神世界,通过主角查理的心理成长历程,探讨了校园生活、心理健康、性向认知等青春期敏感话题。

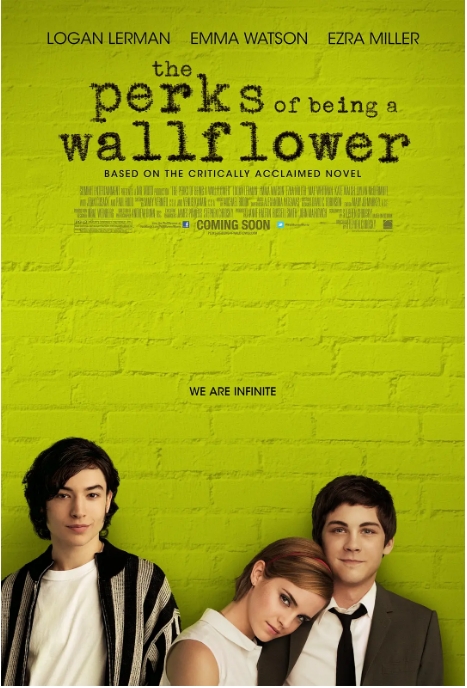

影片讲述了一个内向的高一新生查理(罗根·勒曼饰)如何在新学校找到自我认同的故事。查理患有严重的社交焦虑和抑郁症,这与他童年时经历的创伤有关。在遇到高年级学生帕特里克(埃兹拉·米勒饰)和山姆(艾玛·沃森饰)后,这个壁花少年(指在社交场合默默无闻的人)逐渐走出自己的保护壳。

电影中最令人印象深刻的场景之一是隧道行驶的片段:当山姆站在皮卡后车厢张开双臂,伴随着David Bowie的《Heroes》音乐,查理第一次感受到无限的感觉。这个意象完美捕捉了青春期的迷茫与希望,也成为影史经典镜头之一。

影片大胆触及了许多青少年面临的现实问题:

- 帕特里克与校橄榄球队长的同性恋情

- 山姆在成长过程中遭遇的性剥削

- 查理被阿姨性侵的童年创伤

值得一提的是,原著作者卓博斯基坚持要亲自执导电影改编,因为他认为只有自己最了解这个故事的灵魂。事实证明这个决定是正确的,电影完美保留了小说中那种既忧郁又温暖的特质。

演员阵容方面,当时刚从《哈利波特》系列中走出的艾玛·沃森成功转型,塑造了一个复杂而立体的美国少女形象。埃兹拉·米勒饰演的帕特里克则成为LGBTQ群体的代表性角色之一,他的表演既幽默又令人心碎。

《壁花少年》之所以能在众多青春片中脱颖而出,在于它拒绝简单的说教,而是用真诚的态度面对成长的复杂性。影片结尾查理终于明白:我们接受我们认为自己配得上的爱。这句话道出了许多青少年自我认同困境的本质。

这部电影不仅是90年代美国青少年文化的生动记录,更是一封写给所有壁花少年的情书——那些在成长路上感到孤独的人终将找到属于自己的位置和声音。

暂无评论内容