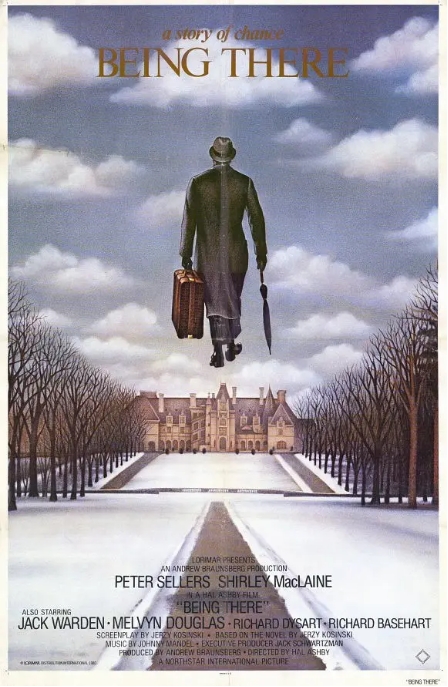

在1979年的寒冬,一部名为《富贵逼人来》(Being There)的黑色喜剧悄然登陆美国银幕。这部由哈尔·阿什贝执导、喜剧大师彼得·塞勒斯主演的作品,以其独特的寓言气质和尖锐的社会讽刺,成为70年代末最具思想深度的电影之一。

影片讲述了一个令人啼笑皆非却又发人深省的故事:在华盛顿特区某富豪宅邸当了半辈子园丁的昌西(彼得·塞勒斯 饰),因雇主突然离世被迫走入现实社会。这个心智单纯的老男孩只会照料花园和看电视,却阴差阳错被误认为金融奇才,甚至成为总统顾问。电影最精妙的设计在于,昌西所有被奉为圭臬的深刻见解,其实都来自他对电视节目和园艺知识的机械复述。

导演阿什贝延续了他在《洗发水》《最后一场电影》中的社会观察视角,通过昌西这个空白画布式人物,犀利地解构了美国上流社会的荒诞。当昌西说春天要修剪枯枝时,政客们将其解读为经济政策建议;当他谈论天气时,媒体将其塑造为哲学箴言。这种错位产生的喜剧效果,让人想起卓别林的《大独裁者》,但本片的讽刺更为含蓄克制。

彼得·塞勒斯的表演堪称教科书级别。他塑造的昌西始终保持呆滞表情和机械语调,却在细微处展现惊人演技——比如看到电视时条件反射般的微笑,或摆弄遥控器时孩子般的专注。这个角色让他获得奥斯卡最佳男主角提名,可惜最终败给了《克莱默夫妇》的达斯汀·霍夫曼。

影片改编自波兰裔作家耶日·科辛斯基的同名小说,原著中更多政治隐喻在电影里被转化为普世的社会寓言。那个著名的开放式结尾——昌西漫步湖面的超现实画面,既是对宗教意象的戏仿,也暗示了大众永远需要崇拜某个救世主的心理需求。

值得一提的是,茂文·道格拉斯饰演的垂暮富豪本杰明,与昌西形成了精妙的镜像关系。这位将死的权力精英在昌西身上看到了自己永远无法拥有的纯粹,这种设定让影片超越了简单的社会讽刺,触及存在主义的思考维度。

四十年后再看,《富贵逼人来》预言了当代社会的诸多症候:媒体造神运动、精英阶层的认知泡沫、大众对简单答案的渴求。当昌西说我喜欢看时,这句对电视的朴素告白,如今看来恰似我们对社交媒体的集体沉迷。这或许正是这部老电影在豆瓣能保持8.1分的原因——它讲述的从来不只是1979年的故事。

暂无评论内容