2007年上映的电影《追风筝的人》改编自美籍阿富汗作家卡勒德·胡赛尼的同名畅销小说,这部由马克·福斯特执导的作品,用细腻的镜头语言再现了原著中跨越时空的救赎故事。影片在豆瓣获得8.2分的高评价,不少观众认为它成功捕捉了小说中最打动人心的情感内核。

故事以阿富汗的历史变迁为背景,通过富家少爷阿米尔与仆人儿子哈桑的友谊展开。影片开场用长达20分钟的童年戏份,生动展现了1970年代喀布尔的市井生活:孩子们在尘土飞扬的街道追逐彩色风筝,石榴树下诵读故事的温馨场景,以及当地特色的斗风筝传统——这些充满异域风情的细节,为后续的悲剧埋下了伏笔。

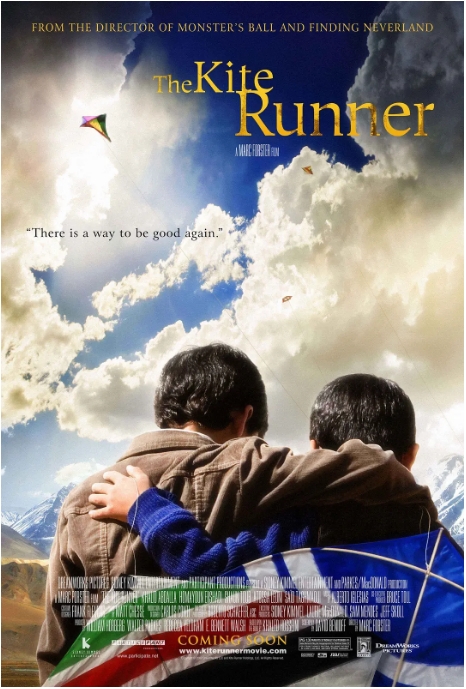

特别值得一提的是哈桑为阿米尔追回蓝风筝的经典场景。导演用俯拍镜头捕捉两个少年奔跑的身影,风筝线在夕阳下闪烁的画面成为全片最具诗意的片段。而这个看似美好的时刻,却因随后发生的欺凌事件急转直下,阿米尔的懦弱与背叛成为贯穿全片的心理线索。

影片后半段跨越到2000年,已成作家的阿米尔重返战乱后的阿富汗。当镜头扫过被塔利班炸毁的巴米扬大佛、布满弹痕的喀布尔街道时,观众能直观感受到这个国家的沧桑巨变。其中寻找哈桑遗孤的段落尤为揪心——在孤儿院负责人讲述塔利班官员每周都来挑孩子的台词里,隐含着对现实暴行的控诉。

演员赫立德·阿卜杜拉(饰演成年阿米尔)的表演层次分明,从最初逃避回忆的作家,到最后在漫天风筝中救赎自我的转变令人信服。而小演员艾哈迈德·汗(饰演童年哈桑)那句为你,千千万万遍的台词,更是成为影史经典对白。

这部电影的特殊性在于其跨国制作背景:虽然故事发生在阿富汗,但主要场景在中国新疆喀什拍摄;英语对白中穿插乌尔都语和达里语台词;制片方包括美国梦工厂和中国的华谊兄弟。这种文化交融的特质,恰如影片中那只会跨越国境的风筝,承载着超越地域的人性思考。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容