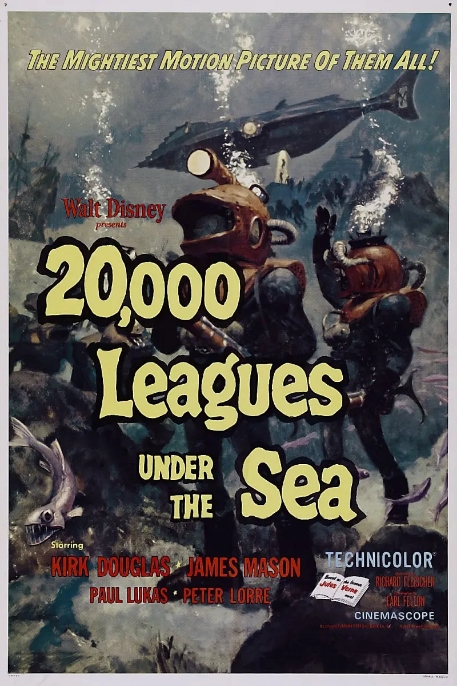

1954年迪士尼出品的《海底两万里》堪称科幻电影史上的里程碑,这部改编自儒勒·凡尔纳同名经典小说的作品,在冷战初期的特殊年代里,用绚丽的海底奇观为观众打开了一扇幻想之窗。导演理查德·弗莱彻带领团队在佛罗里达群岛实景拍摄,配合当时最先进的特技手段,让19世纪的科幻想象在银幕上焕发新生。

影片中詹姆斯·梅森塑造的尼莫船长令人过目难忘——这位带着伤痕记忆的复仇者驾驶着超前时代的鹦鹉螺号核潜艇,既是对抗强权的反英雄,又是痴迷海洋的科学家。柯克·道格拉斯饰演的鱼叉手内德·兰德则贡献了全片最欢乐的歌舞片段,当他在潜艇舱内即兴演唱《鲸鱼之歌》时,钢铁巨兽瞬间有了人间烟火气。

制作团队为还原小说中的机械奇观煞费苦心。美术设计借鉴了维多利亚时期的工业美学,鹦鹉螺号的操控舱布满黄铜仪表和齿轮,蒸汽朋克风格比原著描写更为浓烈。最震撼的当属巨型乌贼袭击桥段,特效师用直径12米的机械触手模型配合水下摄影,这个耗费三个月拍摄的6分钟场景,至今仍是早期特效的典范之作。

有趣的是,影片上映时正值美苏核潜艇竞赛初期。现实中鹦鹉螺号核潜艇(USS Nautilus)恰好在1954年9月服役,成为世界首艘核动力潜艇。这种现实与科幻的奇妙呼应,让影片中的深海追逐戏更添时代张力。当尼莫船长说出用深海逃避陆地战争的台词时,影院里的观众都能感受到冷战阴云下的特殊共鸣。

作为首部采用立体声技术的迪士尼真人电影,水下场景的声效设计同样突破性。混音师专门录制了加勒比海真实的洋流声,配合伯纳德·赫尔曼创作的管弦乐,当镜头掠过发光水母群时,观众能听到如同风铃般的空灵回声。这种沉浸式体验让当年不少孩子立誓要成为海洋学家——包括后来真正参与鹦鹉螺号核潜艇设计的几位工程师。

尽管获得当年奥斯卡最佳艺术指导和特效奖,影片最初却因超支严重被媒体称为迪士尼的泰坦尼克。但时间证明了这个冒险的价值,2016年美国国会图书馆将其列入国家电影登记部,认为其在文化、历史或美学上具有重要意义。如今再看那些用微缩模型拍摄的深海峡谷,依然能感受到创作者对未知世界的纯粹向往。

暂无评论内容