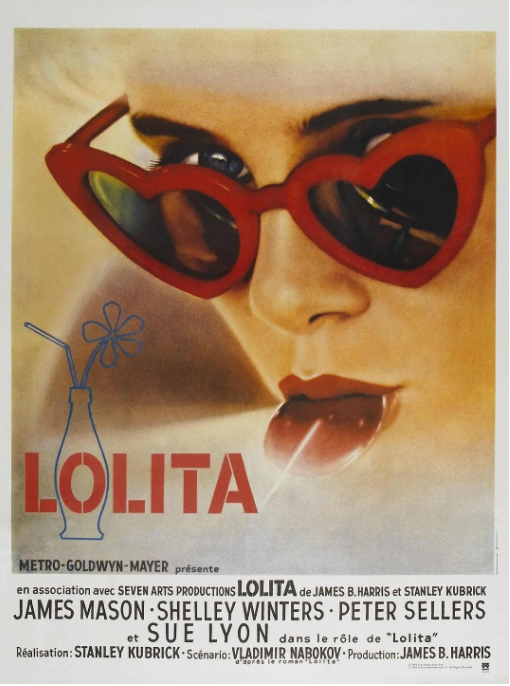

1962年上映的《洛丽塔》堪称电影史上最具争议的伦理寓言之一。这部由电影大师斯坦利·库布里克执导的作品,改编自俄裔作家弗拉基米尔·纳博科夫的同名小说。有趣的是,纳博科夫本人亲自参与了剧本改编,这在文学改编史上实属罕见。

影片讲述了一位中年教授亨伯特(詹姆斯·梅森饰)对12岁少女洛丽塔(苏·莱恩饰)的畸形迷恋。为了接近洛丽塔,亨伯特甚至娶了她的母亲夏洛特(谢利·温特斯饰)。这个充满道德争议的故事在60年代初的美国社会引发了巨大震动,当时美国电影审查制度(海斯法典)尚未废除,影片不得不对原著情节进行了诸多调整。

库布里克采用了黑色幽默的叙事手法,通过亨伯特第一人称的回忆展开故事。影片中那些看似优雅的法语对白(亨伯特经常用法语表达情感)与扭曲的心理形成强烈反差。特别值得一提的是,苏·莱恩在出演洛丽塔时已经14岁,比原著角色年龄稍大,这个选角决定既考虑了表演难度,也规避了部分伦理争议。

从电影语言来看,库布里克运用了大量象征手法:洛丽塔总在咀嚼口香糖暗示她的孩子气;反复出现的汽车旅馆场景象征着漂泊与罪恶感。影片配乐也颇具匠心,主题曲《洛丽塔》由尼尔森·里德尔创作,用轻快的旋律反衬故事的阴暗面。

这部作品在文化史上具有特殊地位:它不仅开创了萝莉文化现象的讨论先河,更引发了关于艺术自由与道德底线的持久争论。时至今日,影片中那句洛丽塔,我生命之光,我欲念之火的独白,依然是影史经典台词之一。

有趣的是,由于题材敏感,影片在不同地区有多个译名:香港译作《一树梨花压海棠》,取自苏轼诗句,用隐喻方式点明年龄差距;而台湾译名《萝莉塔》则直接音译,后来成为特定文化现象的代名词。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容