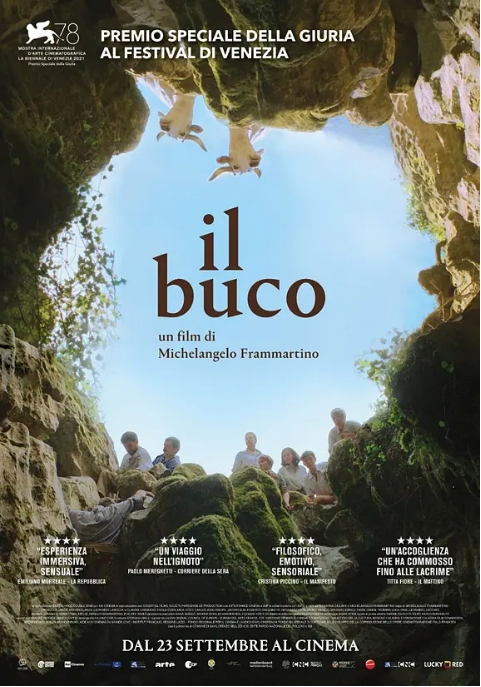

在意大利南部卡拉布里亚山区的一处牧场,几个牧民突然发现地面出现了一个神秘的深坑——这个真实发生在1961年的地质事件,成为了导演米开朗基罗·弗兰马汀诺新作《洞》的灵感来源。这部入围第78届威尼斯电影节主竞赛单元的作品,延续了导演无对白叙事的独特风格,用93分钟的影像诗篇记录人类与自然的永恒对话。

影片开场的长镜头令人屏息:晨雾中若隐若现的石灰岩山脉,牧羊人粗糙的手指划过岩壁,突然,镜头下移,一个直径不足两米的幽暗洞口吞噬了所有光线。这个被称为Bifurto Abyss的洞穴实际深度达683米,当年探险队用了整整32天才抵达底部。导演巧妙地将这个地理发现与当地牧民的日常生活并置——我们能看到他们用传统方法制作奶酪的双手,也能看到探险队员腰间晃荡的现代登山扣。

弗兰马汀诺采用了地质纪录片的拍摄手法:固定机位如同科学观察般记录洞穴勘探全过程,而手持镜头则捕捉牧民们困惑的表情特写。最震撼的段落发生在第47分钟,当探险队的绳索在洞中绷直时,摄影机突然转向天空,成群雨燕正以完全相反的轨迹划过苍穹,构成精妙的视觉隐喻。这种对自然节奏的精准把控,让人想起赫尔佐格的《灰熊人》。

声音设计是另一处神来之笔。岩壁渗水的滴答声与钻机轰鸣形成复调,牧羊犬的吠叫突然被洞穴深处的回声吞没。制作团队透露,他们使用了特制的全向麦克风录制了真实洞穴的声场环境,那些低频震动其实来自地下河流的脉动。

影片结尾处,当探险队员终于触达洞穴底部时,镜头却转向牧场老妇人用木勺搅拌牛奶的漩涡。这个充满诗意的转场暗示着:人类对自然的征服永远只是表象,就像牧民们至今仍在用祖辈的方式计算雨季来临——通过观察山毛榉树叶背面的绒毛密度。这种跨越时空的智慧循环,或许才是导演想要揭示的地心真相。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容