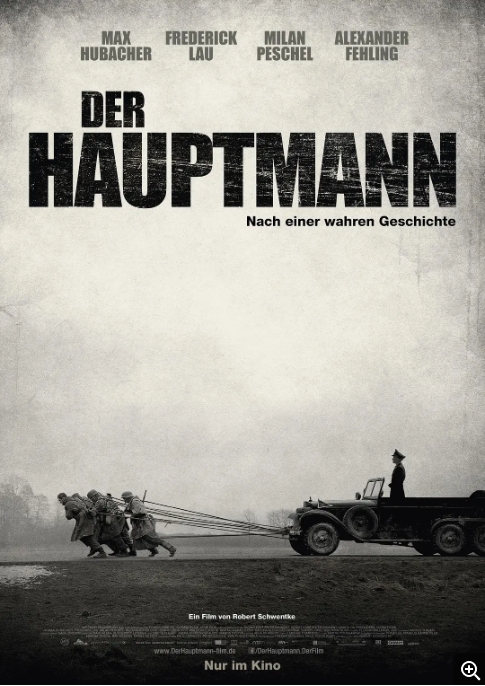

《冒牌上尉》这部德国二战题材电影,改编自真实历史事件,用近乎荒诞的黑色幽默手法,撕开了人性在极端环境下的伪装。导演罗伯特·施文特克用冷峻的镜头语言,重现了1945年4月那个疯狂的时代切片——19岁的逃兵威利·赫罗德捡到空军上尉制服后,如何从惊弓之鸟蜕变成比纳粹更残暴的刽子手。

影片开场就充满戏剧张力:衣衫褴褛的威利在战火中仓皇逃命,偶然发现的后备军官制服箱,成了他命运的转折点。这身笔挺的制服就像权力的魔法衣,瞬间让这个被追捕的逃兵获得了他梦寐以求的权威。麦克斯·胡巴赫的精湛演技,将主角从最初的战战兢兢到后来癫狂残暴的转变,刻画得令人毛骨悚然。

历史上真实的埃姆斯兰刽子手事件,比电影更触目惊心。据战后档案记载,赫罗德团伙在12天内屠杀了至少125人,其中多数是德国逃兵和战俘。电影中那个用马车拖着尸体游街的场景,正是还原了当时的不莱梅港惨案。特别讽刺的是,这个冒牌军官甚至制定了忠诚测试——让囚犯在奔跑中证明自己不是逃兵,而背后早已埋伏好机枪手。

导演在服装细节上颇费心思:威利始终不合身的制服外套,象征着他虚假的身份;而随着权力膨胀,他佩戴的勋章却越来越多。片中出现的特别法庭场景,直接影射了纳粹末期臭名昭著的飞行法庭制度——这种战地军事法庭可以在没有证据的情况下当场处决叛国者。

影片最震撼的莫过于结尾处演员与历史原型人物的并置镜头。当现实中的白发老人与片中角色四目相对时,打破了这只是一部电影的安全距离。这种处理方式让人想起德国导演赫尔佐格的名言:不是所有真相都适合直白呈现,有时需要诗的谎言来抵达。

作为德法波三国合拍片,《冒牌上尉》的摄影风格兼具德国表现主义的冷峻与法国新浪潮的写实。大量手持跟拍镜头让观众如同亲历这场人性实验,而突然插入的16毫米胶片画面,则像一记记抽在观众道德感上的耳光。该片在德国本土引发激烈讨论,某种程度上延续了《浪潮》对权威服从性的思考。

暂无评论内容