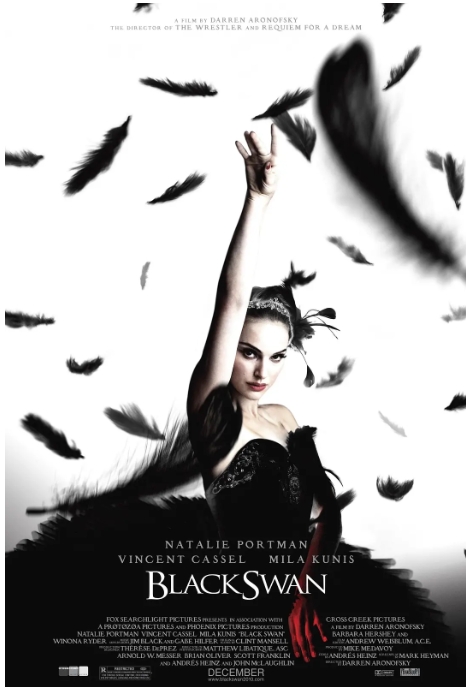

在2010年威尼斯电影节首映的《黑天鹅》,是导演达伦·阿罗诺夫斯基继《摔角王》之后,再次将镜头对准极端职业环境下人性扭曲的震撼之作。这部心理惊悚片以纽约芭蕾舞团为舞台,用近乎癫狂的视听语言,展现了艺术追求与精神崩溃的一体两面。

娜塔莉·波特曼饰演的妮娜堪称其职业生涯的巅峰表演。为了完美诠释这个被完美主义摧毁的芭蕾舞者,她进行了长达10个月的芭蕾特训,最终以瘦削的体型和神经质的微表情,精准呈现了角色从温顺白天鹅到暗黑天鹅的蜕变。片中那段令人窒息的指甲撕裂特写,据说拍摄时使用了真实的甲床分离效果,演员的惨叫声完全出自本能反应。

影片对《天鹅湖》的重新解构充满隐喻色彩。当艺术总监托马斯(文森·卡索饰)要求妮娜释放欲望来演绎黑天鹅时,这个原本活在母亲掌控下的女孩,逐渐陷入人格分裂的深渊。米拉·库尼斯饰演的莉莉如同妮娜的黑暗面镜像,酒吧那场充满情欲色彩的对手戏,实则是主角内心欲望外化的惊悚呈现。

阿罗诺夫斯基运用了大量手持跟拍镜头和变形广角,让观众直接代入妮娜扭曲的视角。第三幕化妆间里皮肤渗血的超现实场景,采用特殊涂料在娜塔莉·波特曼真实皮肤上绘制完成。而最后那段黑天鹅32圈挥鞭转,实际上是剪辑师将波特曼和职业舞者镜头无缝拼接的成果——这个细节恰好暗合了电影关于真实与幻觉的主题。

值得一提的是,影片中妮娜母亲(芭芭拉·赫希饰)的角色设定,灵感来源于现实中的舞台母亲现象。那些将自己未竟梦想强加于子女的家长,往往造就了天才与病态并存的悲剧。这种心理压迫最终在妮娜撕扯手指倒刺的血腥镜头中得到具象化呈现,成为全片最令人坐立不安的隐喻之一。

从威尼斯电影节103分钟版本到公映版108分钟,多出的5分钟主要是扩充了妮娜幻觉场景的细节。这些改动让影片在艺术性与商业性间取得精妙平衡,最终帮助波特曼拿下奥斯卡影后——领奖时她已怀有身孕,戏里戏外都完成了从女孩到女人的蜕变。

暂无评论内容