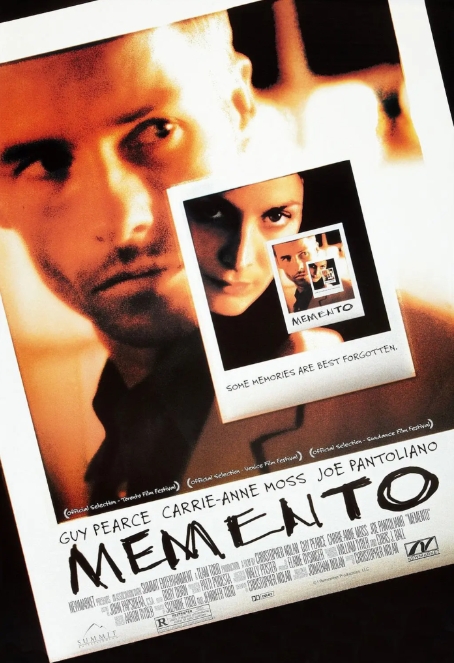

2000年上映的《记忆碎片》(Memento)是克里斯托弗·诺兰导演生涯的里程碑作品,这部成本仅500万美元的独立电影,最终在全球收获4000万美元票房,更让当时30岁的诺兰获得奥斯卡最佳原创剧本提名。影片改编自诺兰弟弟乔纳森·诺兰的短篇小说《死亡警告》,采用了一种前所未见的叙事结构:黑白片段按时间顺序展开,彩色片段则完全倒叙,两条线索在片尾交汇,形成令人震撼的闭环。

影片主人公莱纳德(盖·皮尔斯 饰)患有罕见的顺行性遗忘症,这种真实存在的神经系统疾病让患者无法形成新的长期记忆。现实中著名的H.M.病例(1953年接受脑部手术后失去记忆功能的患者)就是医学界研究此类疾病的经典案例。导演诺兰通过纹身、宝丽来照片、手写笔记等细节,具象化展现了记忆缺失者的生存状态——莱纳德身上密密麻麻的笔记纹身,其实源自编剧乔纳森在亚利桑那大学读书时,看到同学把考试重点写在手上的真实经历。

影片的叙事结构本身就是对记忆本质的隐喻。诺兰采用35毫米胶片分别拍摄彩色和黑白段落,彩色部分使用柯达Vision 800T高感光度胶片以增强颗粒感,暗示记忆的不可靠性。这种创新手法影响了后来《刺杀据点》(2008)、《降临》(2016)等多部非线性叙事电影。心理学研究显示,人类记忆每次被调用时都会被重新编码,这与片中台词记忆不过是重构形成奇妙呼应。

值得一提的是,影片中反复出现的萨米·詹金斯支线故事,其实是诺兰埋设的关键叙事陷阱。细心的观众会发现,萨米病房的镜头里出现了莱纳德的腕表,这个隐藏线索暗示了两个角色的真实关系。这种需要观众主动拼凑真相的叙事方式,开创了后来被称为参与式观影的悬疑片新模式。

作为诺兰时间三部曲的开篇之作(后两部为《致命魔术》《盗梦空间》),《记忆碎片》的成功奠定了导演将艺术性与商业性结合的独特风格。美国电影学会在2011年将其评为最伟大悬疑电影第14位,而影片对记忆真实性的探讨,在社交媒体时代更显前瞻性——当我们习惯用手机记录生活时,是否也在制造着另一种形式的记忆碎片?

暂无评论内容