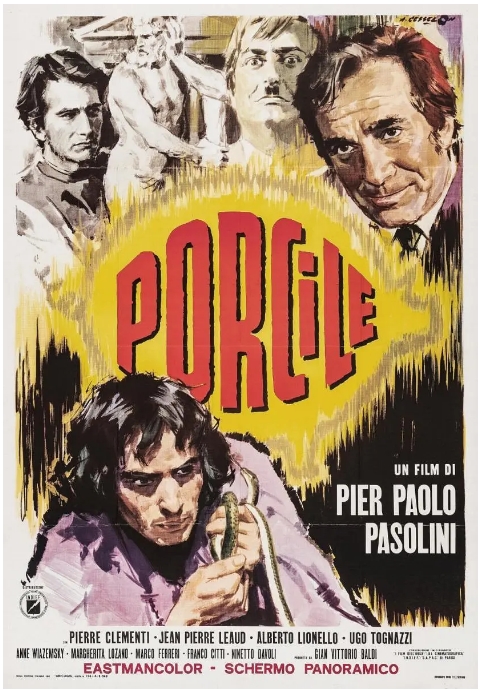

在1969年的威尼斯电影节上,意大利导演皮埃尔·保罗·帕索里尼的《猪圈》(Porcile)首次亮相,以其大胆的叙事结构和尖锐的社会隐喻引发了广泛讨论。这部电影由帕索里尼自编自导,融合了意大利新现实主义和象征主义风格,通过两个看似无关的故事线,探讨了人性、权力和文明的阴暗面。

影片的第一个故事发生在中世纪,一名年轻食人者(由让-皮埃尔·利奥德饰演)在荒山中游荡,以食用蜥蜴和蛇为生,最终因食人行为被村民捕获并处以火刑。这一部分以极简的对话和荒凉的景观呈现,隐喻了人类原始欲望与社会规范的冲突。例如,在一个场景中,食人者面无表情地咀嚼着生肉,背景是嶙峋的山岩,帕索里尼用视觉符号暗示了文明外表下的野蛮本质。

第二个故事则转向现代德国,富商克洛茨(乌戈·托尼亚齐饰)的儿子朱利安(皮埃尔·克里蒙地饰)是一名冷漠的资产阶级青年,他与猪圈中的猪群产生了一种怪异的亲密关系,最终被猪群吞噬。这一情节灵感来自帕索里尼对消费主义和资本主义异化的批判——朱利安家族的企业曾参与纳粹暴行,但战后通过经济手段洗白,体现了权力与道德的堕落。电影中,朱利安穿着精致的西装,却面无表情地躺在泥泞的猪圈中,这种反差强化了“文明人”与“动物性”的荒谬对比。

帕索里尼擅长用历史背景增强叙事深度。影片拍摄于1968年欧洲学生运动之后,反映了导演对左翼理想幻灭的悲观情绪。例如,朱利安的父亲克洛茨与商业伙伴讨论收购土地时,台词中暗指二战期间的殖民行径,暗示经济扩张与历史暴力之间的延续性。演员安妮·维亚泽姆斯基(曾出演戈达尔电影)饰演的角色作为旁观者,代表了冷漠的中产阶级,她的表演细腻地捕捉了这种疏离感。

电影的技术细节也值得注意:帕索里尼使用了自然光拍摄山区场景,色调冷峻,而现代部分则采用高对比度的黑白画面,突出阶级分化的压抑感。配乐极简,仅以风声和动物叫声为主,强化了主题的原始性。尽管影片时长仅99分钟,但多个长镜头(如食人者行走的序列)迫使观众直面画面的冲击力。

《猪圈》在豆瓣评分7.6,部分观众认为其晦涩的象征手法挑战了观影习惯,但它的价值在于敢于揭露文明社会的“猪栏”本质——无论是中世纪的宗教审判还是现代的物质崇拜,人类始终未能摆脱内心的野蛮。帕索里尼通过这部电影追问:当我们嘲笑猪圈的肮脏时,是否意识到自己正深陷其中?

暂无评论内容