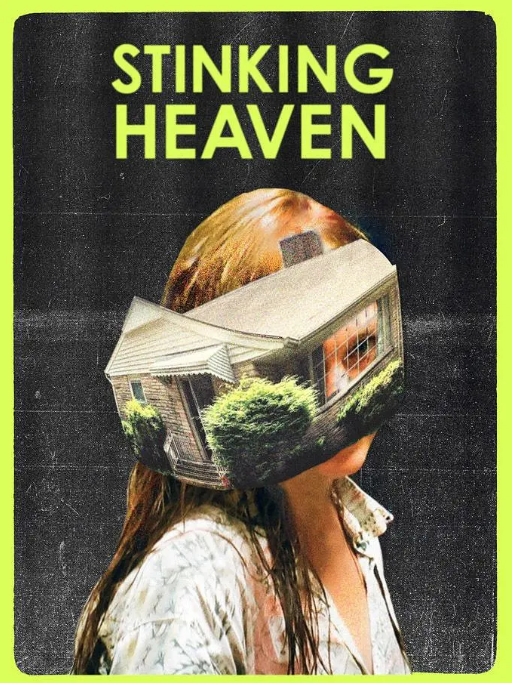

1970年代的美国,正值反文化运动退潮时期,许多年轻人试图通过建立公社实践乌托邦理想。《腐臭天堂》将镜头对准这样一个特殊群体——五个试图通过自制果酒实现自我救赎的瘾君子。他们隐居在郊区的破败房屋中,用摄像机记录日常生活,试图证明这种另类康复方式的可行性。

导演南森·西尔韦采用16毫米胶片拍摄,故意营造出粗糙怀旧的质感。影片中大量使用手持镜头和自然光,演员们即兴发挥的对话带着1970年代特有的语言风格。这种刻意复古的视听语言不仅还原了时代氛围,更让观众产生观看历史档案片的错觉。

其中一场精彩的群戏发生在酿酒失败后:成员们围坐在褪色的地毯上,面对发酵失败的果酒,每个人用自白式独白讲述不堪往事。汉娜·格罗斯饰演的安妮颤抖着回忆道:我以为逃离城市就能戒断,却发现孤独比毒品更可怕。这个长镜头持续了近十分钟,演员们真实的情绪流动让虚构与纪录的界限变得模糊。

影片巧妙运用黑色幽默解构严肃主题。当角色们郑重其事地举行新酒品尝仪式时,夸张的慢镜头和庄严配乐与简陋的环境形成荒诞对比。这种喜剧处理既缓解了题材的沉重感,又暗喻了理想主义与现实的落差。

值得一提的是,编剧兼主演黛拉格·坎贝尔在现实中曾参与社区康复项目。她将亲身观察到的群体动力学现象融入剧本:当小团体处于封闭环境时,互助关系如何逐渐异化为互相纵容。这种心理学层面的真实刻画,让看似荒诞的故事具备了令人信服的内在逻辑。

影片结尾处,手持摄像机突然转向窗外,拍摄漫天飞舞的落叶——这个超现实意象暗示着乌托邦实验的必然终结。正如影评人所说:这不是关于失败的故事,而是关于人类永远在寻找天堂,哪怕那个天堂散发着腐臭。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容