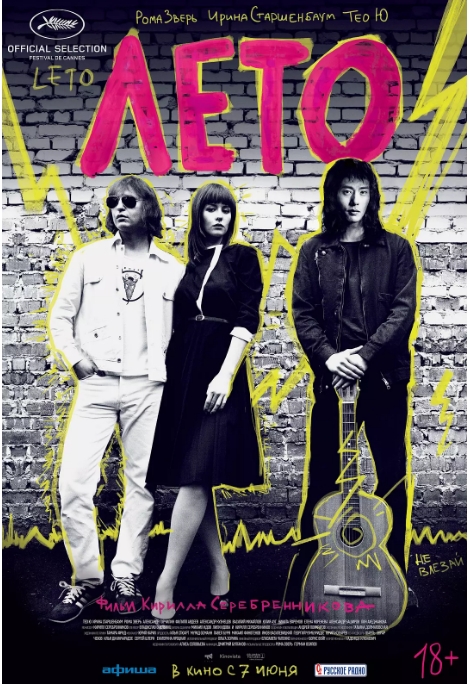

在2018年戛纳电影节主竞赛单元亮相的俄罗斯音乐传记片《盛夏》(Лето),用16mm胶片特有的颗粒质感,带观众回到了1980年代列宁格勒的地下音乐现场。导演基里尔·谢列布连尼科夫以摇滚诗人维克多·崔的成长故事为蓝本,却出人意料地选择聚焦这位传奇人物成名前的盛夏时光——那时他还是个在锅炉房打工的业余歌手,与摇滚先驱麦克·瑙缅科的相遇改变了他的人生轨迹。

影片中那些充满即兴感的黑白插画转场,灵感源自苏联地下刊物《编年史》的手绘风格。当刘台午饰演的维克多·崔第一次弹唱《血液型》时,镜头突然切换成彩色画面,这种视觉语言的突变巧妙复刻了当时年轻人听到摇滚乐时的震撼体验。值得一提的是,片中所有音乐场景都采用同期录音,演员们提前三个月进行乐器特训,伊琳娜·斯达申鲍姆甚至为角色学会了上世纪80年代特有的合成器演奏技法。

导演在资料馆发现了一段珍贵录音:1982年瑙缅科乐队动物园的现场演出中,观众合唱声浪比主唱还高出八度。这个细节被完美还原在列宁格勒摇滚俱乐部那场戏里——当台下观众冲破禁令齐声跟唱时,镜头扫过角落里克格勃特工阴郁的面孔,这种张力正是苏联摇滚黄金期的真实写照。影片中段那个长达7分钟的地铁即兴演唱段落,其实取材自真实事件:1984年维克多·崔曾因在车厢表演被拘留,这段经历后来催生了他著名的《地铁》歌词。

法国合拍方带来的35mm胶片扫描技术,让影片呈现出独特的过期胶片质感。这种略带褪色的画面与Leningrad乐队现任成员参与编曲的配乐形成奇妙化学反应,特别是用现代电子乐重构的《这个城市在黑暗中》插曲,既保留了80年代旋律内核,又赋予其当代听觉体验。影片结尾处未完成的《变化》手稿特写,暗指维克多·崔生前最后创作的未完成专辑,这个充满诗意的留白让传记片跳出了常规叙事框架。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容