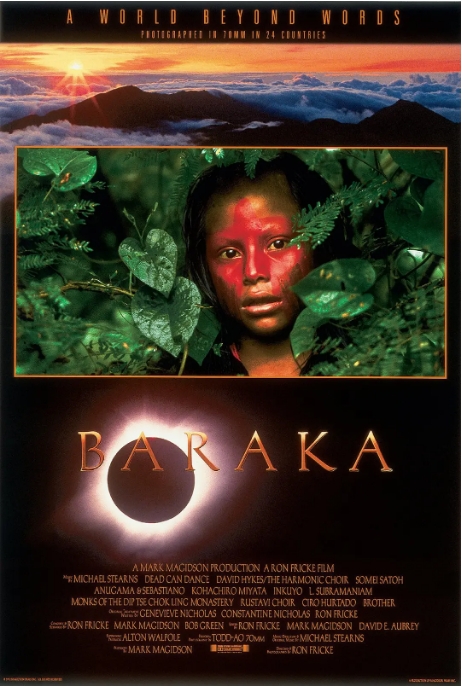

1992年上映的纪录片《天地玄黄》(Baraka)堪称无对白影像诗的巅峰之作。这部由美国导演罗恩·弗里克耗时14个月、跨越6大洲24个国家拍摄的纪录片,用70mm胶片摄影机捕捉了地球上最震撼人心的画面。影片标题Baraka源自阿拉伯语,意为生命的呼吸或祝福,这个充满哲思的命名暗示着影片对人类文明与自然关系的深刻思考。

影片采用纯视觉叙事手法,通过96分钟充满韵律感的蒙太奇,将日本禅寺中冥想的老僧、土耳其旋转舞的苏菲派信徒、科威特燃烧的油田、巴西里约热内卢的贫民窟等看似无关的意象串联起来。其中令人过目难忘的镜头包括:印尼爪哇岛卡瓦伊真火山口的硫磺矿工人在蓝色火焰中劳作,他们的身影与日本新干线列车上的乘客形成奇妙对照;印度恒河畔的葬礼与东京涩谷十字路口的人流并置,构成生与死的视觉隐喻。

摄影师出身的导演罗恩·弗里克曾参与《银翼杀手》等科幻大片的摄影工作,他将这种超现实的美学追求完美融入纪录片创作。影片使用当时最先进的TODD-AQ 70mm胶片系统拍摄,画质细腻程度甚至超过现在的4K数字影像。为捕捉晨光中的吴哥窟,剧组连续21天凌晨3点开始准备;拍摄秘鲁马丘比丘的云雾奇观时,团队在海拔2430米的山顶驻扎两周。

这部纪录片在豆瓣获得9.1高分并非偶然。它超越了传统纪录片的说教模式,用纯粹影像引发观众思考:当镜头从巴厘岛传统舞蹈切换到香港密集的霓虹灯牌,从非洲部落仪式切换到华尔街的股票交易员,观众会不由自主地追问——在现代化进程中,人类究竟得到了什么,又失去了什么?这种开放式的哲学叩问,使得影片在问世30年后仍被影评人称为电影版的《人类群星闪耀时》。

值得一提的是,影片配乐同样堪称经典。由Dead Can Dance乐队成员Michael Stearns创作的原声,将电子合成器与世界各地传统乐器完美融合。当日本僧侣敲钟的画面遇上深沉的大提琴,当非洲鼓点配合延时摄影的星空,音乐与影像产生了1+1>2的化学反应。这种跨文化的艺术表达,正是《天地玄黄》历久弥新的魅力所在。

暂无评论内容