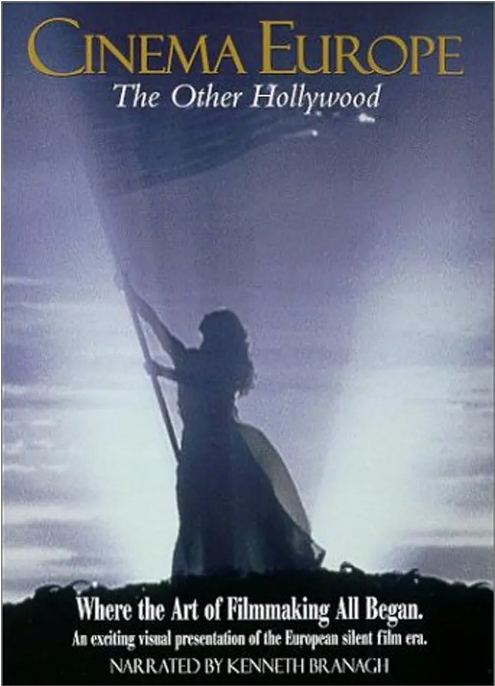

这部由凯文·布朗洛、大卫·吉尔等知名电影史学家联合执导的六集纪录片,宛如一场穿越百年的光影之旅。影片从1895年卢米埃尔兄弟在巴黎咖啡馆放映《工厂大门》的历史性时刻切入,用珍贵的原始胶片和学者访谈,还原了欧洲如何成为电影艺术的摇篮。镜头中斑驳的黑白影像里,工人们说笑着走出工厂的场景,不仅是世界首部公开放映的电影画面,更标志着人类视觉叙事革命的开始。

纪录片细致梳理了各国电影的特色脉络:德国表现主义代表作《卡里加里博士的小屋》中扭曲倾斜的布景,实际反映了战后德国的集体焦虑;苏联蒙太奇学派通过《战舰波将金号》里敖德萨阶梯的经典段落,展示了剪辑如何创造情感冲击;而法国诗意现实主义则用《雾码头》中朦胧的街灯和命运多舛的恋人,道出普通人的生活悲欢。

特别值得关注的是对电影技术革新的解读。影片展示早期电影人如何克服技术限制——乔治·梅里爱偶然发现停机再拍技巧时,正在拍摄巴黎歌剧院街景的摄影机突然卡住,恢复拍摄后公共马车变成了灵车,这个意外却开创了特效摄影的先河。旁白中特别提到,1927年德国影片《大都会》搭建的未来城市模型,其精细程度直到数字特效普及前都难以超越。

纪录片还揭秘了许多影史轶事:卓别林在英国音乐厅的学徒经历如何塑造其表演风格;希区柯克早年德国工作室经历怎样影响其悬疑美学;甚至收录了丘吉尔担任电影公司顾问时,对历史片剧本提出的修改意见手稿。这些鲜为人知的细节,让观众看到银幕背后的历史互动。

通过对比好莱坞工业体系,影片精辟指出欧洲电影更注重作者表达和文化印记。比如瑞典导演伯格曼在《第七封印》中融入的宗教哲思,意大利新现实主义用非职业演员和实景拍摄记录的战后创伤,这种艺术追求使得欧洲成为电影人探索人性深度的试验场。影片结尾意味深长地提醒:当我们被好莱坞娱乐大片包围时,别忘了电影还可以是思考的媒介、文化的镜子和艺术的宣言。

该片采用多语言原声对白配英文字幕的形式,最大限度保留原始资料的 authenticity。现存最早的彩色电影试验片段、从未公开的导演工作笔记、见证者的口述历史,这些珍贵素材经过4K修复后首次呈现,使得本片既是电影史教材,更是视听档案的宝库。

暂无评论内容