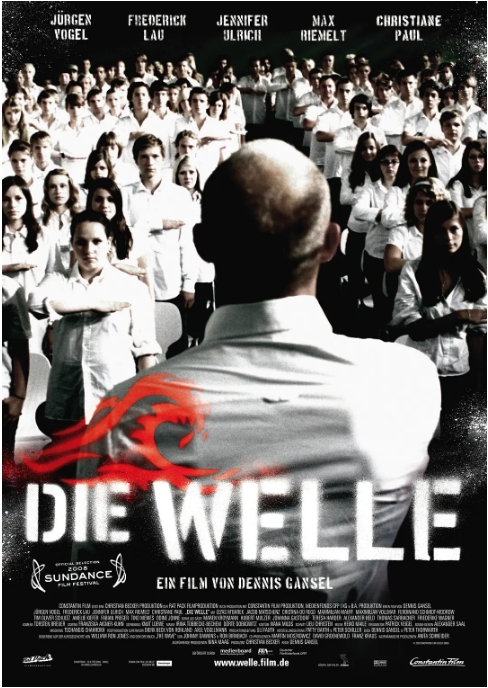

2008年德国电影《浪潮》改编自真实历史事件,却将故事背景巧妙移植到现代高中课堂,这个设定本身就充满戏剧张力。导演丹尼斯·甘塞尔用107分钟为我们呈现了一场令人脊背发凉的社会实验——当一位高中老师试图用五天时间向学生证明独裁统治在当代社会不可能重现时,事情却朝着所有人都无法控制的方向发展。

影片开场看似平常:文格尔老师(于尔根·福格尔饰)在独裁政治主题周被分配到一个冷门课题。为了激发学生兴趣,他决定用互动教学的方式,从统一服装(白衬衫)、标志(波浪手势)、口号(团结铸造力量)开始,逐步构建一个名为浪潮的微型社会。这个设定取材于1967年美国加州帕洛阿尔托高中的真实实验第三浪潮,但导演通过德国这个对极权主义特别敏感的国度,赋予了故事更深的隐喻。

马克思·雷迈特饰演的蒂姆是个值得玩味的角色。这个长期被霸凌的男孩在浪潮中第一次找到归属感,甚至主动担任起组织的保镖。当他掏出真枪保护浪潮时,观众能清晰看到个体如何被集体意识异化。而詹妮弗·乌尔里希饰演的卡罗尔则代表着难得的清醒者,她质疑为什么不能穿自己喜欢的衣服的场面,展现了群体压力下独立思考的艰难。

影片最震撼的莫过于结尾的礼堂戏。当文格尔老师试图终止实验,宣布浪潮背后是法西斯主义本质时,蒂姆的崩溃反应揭示了一个残酷真相:极权主义的诱惑从未消失,它只需要五天就能在一个普通班级复活。这个结局与德国历史形成互文——纳粹上台前,魏玛共和国也曾被认为是现代民主国家。

《浪潮》的成功在于它没有简单说教,而是让观众通过学生的视角亲历集体狂热的形成过程。那些整齐划一的手势、排除异己的暴力、非黑即白的逻辑,都在提醒我们:专制不是历史书上遥远的名词,它可能在任何时代的任何群体中萌芽。正如豆瓣网友@冰红深蓝的评价:这不仅是关于纳粹的寓言,更是对任何形式狂热的警示。

暂无评论内容