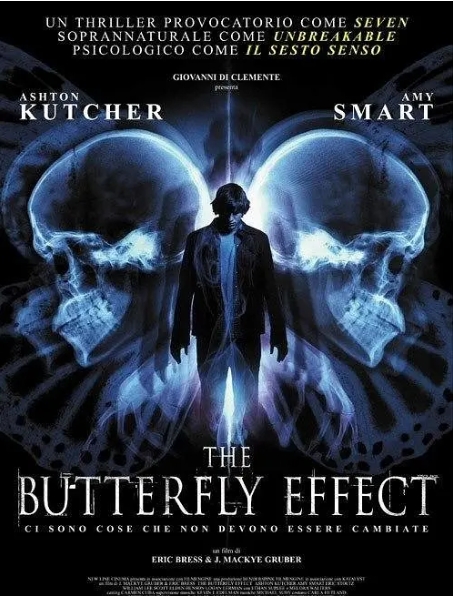

2004年上映的科幻悬疑片《蝴蝶效应》由埃里克·布雷斯和J·麦基·格鲁伯共同执导并编剧,这部成本仅1300万美元的电影最终在全球斩获近1亿美元票房,成为当年最令人意外的黑马之一。影片名蝴蝶效应源自气象学家爱德华·洛伦兹提出的混沌理论概念——一只蝴蝶在巴西扇动翅膀,可能会在德克萨斯州引发龙卷风,这个生动比喻完美诠释了影片核心主题:微小变化可能引发巨大连锁反应。

主演阿什顿·库彻突破性地饰演了拥有穿越时空能力的埃文·特雷伯恩,这个角色与他以往擅长的喜剧形象形成强烈反差。影片通过七次精心设计的时间穿越,展现了主角试图改变童年创伤却导致现实不断恶化的过程。其中最令人震撼的段落是导演剪辑版中埃文选择在母胎中自缢的结局,这个黑暗设定比公映版更加凸显了命运的不可违抗性。

影片在叙事结构上采用了非线性的俄罗斯套娃式设计,每个看似无关的童年片段都在后续剧情中产生关键影响。比如埃文在厨房拿刀的闪回场景,最初观众以为只是普通回忆,后来才揭示这正是导致邻居家爆炸的导火索。这种精心设计的伏笔让影片在悬疑感和逻辑严谨性上都达到惊人高度。

值得一提的是,剧组为呈现不同时间线的细微差别下了苦功。美术指导特意设计了六种不同色调来区分各个时空:1997年使用冷蓝色调,2002年采用暖黄色,而精神病院场景则用压抑的灰绿色。这些视觉细节让观众能直观感受到每次穿越带来的现实变化。

作为心理学现象的银幕呈现,《蝴蝶效应》巧妙融合了创伤记忆修复与时空悖论。埃文每次穿越都像在进行心理治疗中的暴露疗法,但科学顾问指出,现实中人类记忆具有重构性特点——我们每次回忆其实都在无意识改写记忆,这与影片中主动改变过去的设定形成有趣对照。

该片后续虽有两部直接发行DVD的续作,但2004年的首部作品因其深刻的哲学思考和精妙的叙事结构,至今仍被视为时空穿越题材的里程碑之作。特别是在探讨自由意志与宿命论的关系方面,影片给出的开放式答案继续引发着影迷和哲学爱好者的热烈讨论。

暂无评论内容