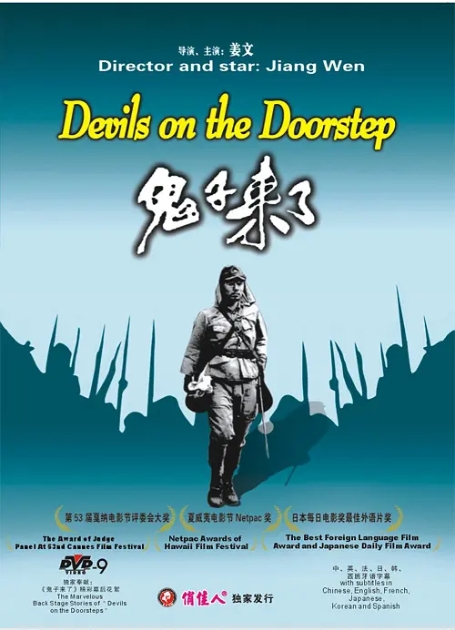

2000年戛纳电影节上,一部黑白影像的中国电影引发轰动。姜文自导自演的《鬼子来了》以荒诞的黑色幽默,讲述抗日战争末期一个华北村庄被迫看管日本俘虏的离奇故事。这部作品最终获得戛纳评审团大奖,却因内容敏感在国内沉寂十年之久。

影片独特的唐山方言对白成为一大特色。姜文坚持让所有演员提前三个月到农村体验生活,连日本演员香川照之都学会了带唐山口音的汉语。这种语言真实感与超现实情节形成奇妙反差——当村民用浓重乡音讨论该不该杀鬼子时,银幕上呈现出魔幻又刺痛的历史寓言。

片中两个关键场景令人过目难忘:日本兵花屋小三郎被囚禁在长城烽火台,这个象征民族抗争的建筑成了荒诞剧舞台;结尾半小时的血色狂欢中,黑白画面突然转为刺目的彩色,这种表现主义手法比《辛德勒名单》的红衣小女孩更震撼。姜文解释:当暴力超越某个临界点,世界就该露出它本来的颜色。

影片改编自尤凤伟小说《生存》,但姜文进行了大胆重构。他特意查阅了日本支那派遣军的档案,发现当时日军确实存在用麻袋运输俘虏的做法。这种考据精神让荒诞情节有了历史支点,正如他自己所说:最疯狂的想象往往来自最严谨的调查。

由于涉及敏感历史观和大量暴力镜头(比如用铡刀行刑的长镜头),该片成为新中国首部未过审却获准参加国际影展的案例。这种矛盾处境恰似影片主题——当善良遭遇暴力,当荒诞照进现实,每个人都不得不做出自己的选择。

如今在豆瓣上,超过30万观众打出9.3分。有影评人指出,这部电影的价值在于它超越了简单的善恶二分,用黑色幽默解构了战争中的国民性。就像姜文在访谈中强调的:我想拍的不是抗日神剧,而是当魔鬼来敲门时,普通人为何会主动递上开门的钥匙。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容