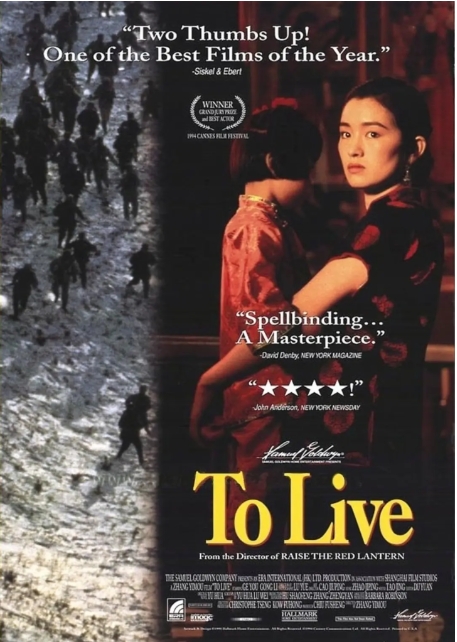

1994年,张艺谋执导的《活着》横空出世,这部改编自余华同名小说的电影,以其深刻的历史洞察力和震撼的人性刻画,成为中国电影史上不可忽视的经典之作。影片通过普通人的命运沉浮,折射出中国社会从40年代到70年代的沧桑巨变。

影片由芦苇和余华共同编剧,在保留原著精髓的基础上进行了电影化的改编。葛优饰演的福贵从一个嗜赌成性的纨绔子弟,到家破人亡后的幡然醒悟,再到历经时代变迁的坚韧求生,其表演层次丰富,令人动容。巩俐饰演的家珍则完美诠释了中国传统女性在苦难中的坚韧与伟大,她与葛优的对手戏堪称教科书级别的表演。

影片采用了典型的编年史叙事结构,通过福贵一家的遭遇,串联起解放战争、土地改革、大跃进、文化大革命等重大历史事件。比如在大炼钢铁的段落中,福贵被迫将皮影戏箱烧毁的情节,既是对个人艺术追求的扼杀,也隐喻着那个特殊年代对传统文化的摧残。

在视听语言上,张艺谋延续了他擅长的象征手法。反复出现的皮影戏不仅是福贵谋生的手段,更象征着人在历史洪流中的无力感。影片中多次出现的活着二字,从最初的轻描淡写到后来的力透纸背,暗示着主人公对生命理解的不断深化。

值得一提的是,影片在海外获得了极高评价,不仅入围戛纳电影节主竞赛单元,葛优更凭借此片成为首位获得戛纳最佳男演员奖的华人演员。但在国内,由于题材敏感,该片至今未能公映,成为影迷心中的一大遗憾。

二十多年过去,《活着》的价值愈发凸显。它不仅是一部个人命运的史诗,更是一面映照历史的镜子。正如余华在原著中所说:人是为了活着本身而活着,而不是为了活着之外的任何事物而活着。这句话,或许正是这部电影最深刻的注脚。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容