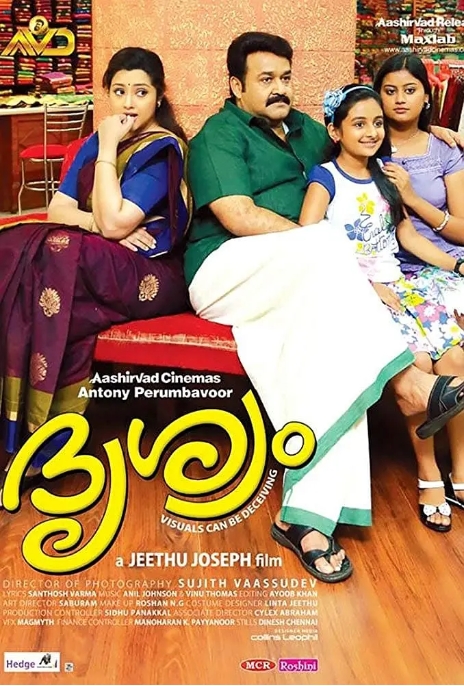

2018年印度悬疑神作《调音师》(原名《Andhadhun》)堪称当代黑色幽默电影的教科书级案例。这部改编自2010年法国同名短片的作品,通过导演斯里兰姆·拉格万的本土化改编,将14分钟的原创故事扩展成一部充满印度特色的139分钟悬疑交响曲。

影片讲述伪装盲人的钢琴师阿卡什(阿尤斯曼·库拉纳 饰)意外成为凶杀案目击者的故事。这个看似简单的设定背后,隐藏着导演对人性深渊的探索——当男主角为获取艺术灵感与生活便利选择扮演盲人,这个谎言最终像多米诺骨牌般引发连串危机。其中塔布饰演的反派主妇西米,堪称近年印度电影中最令人毛骨悚然的女性角色,她在厨房处理尸体的场景,将日常空间瞬间转化为犯罪现场的设定,充分展现了导演对希区柯克式悬念的继承。

影片最精妙之处在于其音乐叙事结构。全片57处钢琴配乐不仅是背景音效,更是推动剧情的关键线索。比如男主角在命案现场弹奏的《恶魔的颤音》,既暗示角色内心的恐惧,又为后续反转埋下伏笔。这种声画结合的手法,让人联想到《黑天鹅》中用芭蕾舞剧映射心理变化的处理方式。

作为一部类型混搭的作品,《调音师》成功平衡了喜剧与惊悚元素。菜市场追逐戏中,盲人自行车与突发的枪战形成荒诞反差;而角膜移植这个贯穿全片的麦高芬,既制造了黑色幽默,又成为考验人性底线的终极道具。影片结尾处那个开放式反转,更引发影迷关于男主角究竟是否真盲的持久讨论——这个设计比原版短片更耐人寻味。

该片在IMDb获得8.2分的同时,也创下印度电影在中国市场的票房纪录(3.25亿人民币)。这种成功不仅源于精妙的剧本,还得益于主创对印度社会现实的隐喻:从器官买卖黑市到警界腐败,影片在娱乐性之外保持着尖锐的社会批判视角。正如导演拉格万所说:当所有人都习惯装瞎,那个真正看见的人反而成了异类。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容