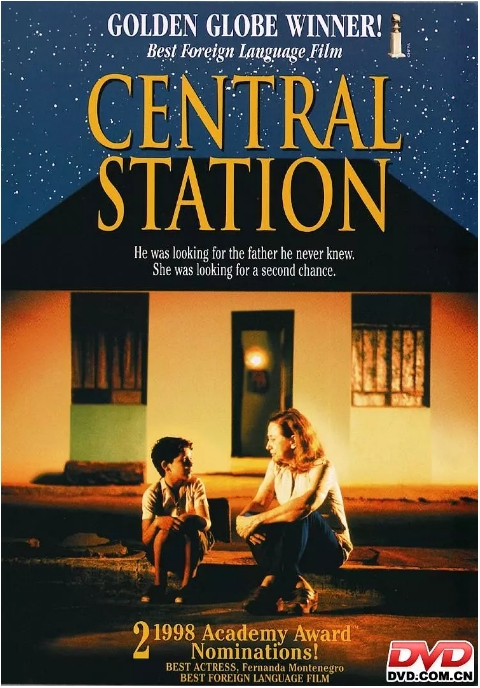

在1998年的柏林电影节上,一部来自南美洲的电影让全球观众为之动容——巴西导演沃尔特·塞勒斯执导的《中央车站》不仅斩获金熊奖,更让女主角费尔南达·蒙特内格罗获得最佳女演员银熊奖。这部被誉为巴西新电影代表作的作品,用最质朴的镜头语言讲述了一个关于救赎与成长的感人故事。

影片的故事始于里约热内卢繁忙的中央车站。退休教师朵拉(费尔南达·蒙特内格罗饰)在这里靠代写书信谋生,日复一日地记录着往来旅客的悲欢离合。导演塞勒斯巧妙地用这个设定展现了90年代巴西的社会图景——大量农村人口涌入城市,文盲率居高不下,人与人之间的信任岌岌可危。朵拉最初对这些委托人的信件漠不关心,甚至和闺蜜经常把信件带回家取乐,或是直接丢弃。

转折点出现在小男孩约书亚(文尼西斯·狄·奥利维拉饰)身上。这个9岁男孩的母亲在车站外遭遇车祸身亡,让朵拉不得不暂时收留他。值得一提的是,饰演约书亚的小演员文尼西斯当时是里约街头真实的擦鞋童,导演在1500多个试镜孩子中选中了他,这个决定为影片注入了惊人的真实感。

随着剧情发展,朵拉决定带约书亚前往巴西东北部寻找他素未谋面的父亲。这段横跨巴西的公路之旅,就像一幅徐徐展开的巴西社会画卷。他们乘坐的长途汽车穿越干旱的腹地,沿途经过的每个小镇都折射出不同的社会问题:宗教狂热、贫困、暴力…塞勒斯用纪录片式的拍摄手法,让观众得以窥见巴西最真实的一面。

影片最打动人心的,是朵拉与约书亚关系的微妙转变。从最初的互相猜忌,到后来的相依为命,两位演员用细腻的表演诠释了人性中最温暖的部分。特别是朵拉教约书亚识字写信的几场戏,既呼应了开头的代写情节,又暗示着两人关系的升华。这种在路上的叙事结构,让人联想到巴西新电影运动的精神内核——用个体的命运折射整个国家的现实。

《中央车站》的成功不仅在于其深刻的社会关怀,更在于它超越了地域限制,讲述了一个具有普世价值的故事。影片中反复出现的写信意象,象征着人与人之间最本质的情感连接需求。正如导演塞勒斯所说:这部电影讲述的不仅是一个巴西故事,更是关于人类孤独与救赎的永恒命题。

值得一提的是,影片配乐由巴西著名音乐人安东尼奥·平托操刀,手风琴与吉他交织出的旋律既保留了巴西本土音乐特色,又为这个公路故事增添了诗意色彩。这种艺术处理让影片在沉重的社会议题之外,依然保持着温暖的生命力。

二十多年过去,《中央车站》依然保持着豆瓣8.7的高分,成为影迷心中必看的巴西电影之一。它不仅让世界看到了巴西电影的艺术成就,更用最朴实无华的方式证明了:真正的好电影,永远关于人性中最闪光的部分。

暂无评论内容