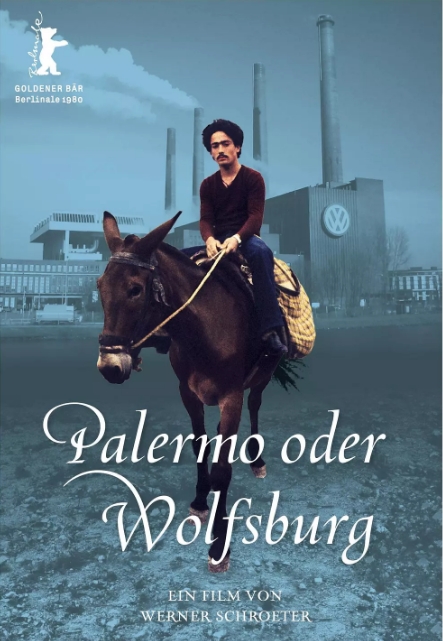

1980年上映的《巴勒摩或沃夫斯堡》是德国新电影运动重要导演沃纳·施罗特的代表作之一。这部173分钟的跨国制作融合了瑞士和西德两国的创作资源,以独特的叙事方式探讨了欧洲移民工人的生存困境。

影片采用双城记式的平行叙事结构:意大利西西里首府巴勒摩代表着传统农业社会的瓦解,而德国工业城市沃夫斯堡(大众汽车总部所在地)则象征着现代化流水线的冰冷。导演通过意大利移民工人尼古拉(Nicola Zarbo饰)的视角,展现了1970年代欧洲劳动力迁徙浪潮中个体命运的沉浮。值得一提的是,主演Zarbo本身就是意大利移民后代,其表演充满真实的生活质感。

在影像风格上,施罗特延续了他标志性的歌剧式现实主义手法。片中长达7分钟的汽车装配线长镜头令人印象深刻:摄影机如同流水线上的机械臂,冷静记录着工人重复拧螺丝的动作,配合持续不断的金属撞击声,将异化劳动表现得极具压迫感。这种拍摄方式明显受到法国左岸派电影的影响,但又融入了德国人特有的精确与克制。

影片的跨文化特性不仅体现在内容上,制作本身也是欧洲合作的典范。剧本由意大利记者Giuseppe Fava参与编写,对白采用德语和意大利语混杂的形式,真实还原了移民工人的语言环境。1980年在柏林电影节首映时,这种声音的疏离感曾引发热烈讨论——当主角说着带浓重口音的德语时,观众能切身感受到文化隔阂的存在。

值得注意的是,片中沃夫斯堡的大众汽车工厂场景都是实景拍摄。1979年石油危机后的裁员背景下,剧组得以捕捉到真实的焦虑氛围。某个夜班场景里,工人们机械地咀嚼着香肠面包的细节,后来被许多学者引用为后工业时代人类处境的经典隐喻。

这部作品在豆瓣获得7.6分,不少观众评价其需要耐心但值得回味。173分钟的片长确实构成观赏门槛,但那些充满诗意的劳动场景——比如午休时工人们在厂房顶楼晒西西里香料的超现实画面,至今仍是欧洲电影史上令人难忘的影像记忆。

暂无评论内容