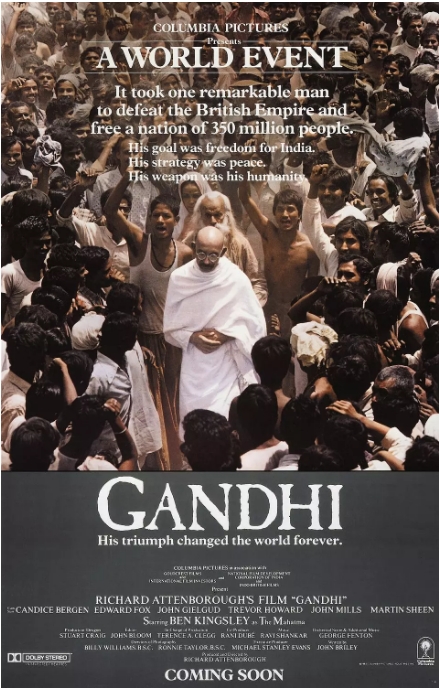

1982年上映的史诗传记片《甘地传》堪称电影史上的里程碑之作。这部由英国导演理查德·阿滕伯勒耗时20年筹备的巨制,以191分钟的恢弘篇幅,全景式展现了印度圣雄甘地传奇的一生。

本·金斯利在片中塑造的甘地形象堪称教科书级别的表演。这位有着印度血统的英国演员,为了还原甘地的神韵,不仅减重20多斤,更通过长达数月的瑜伽和冥想练习来揣摩角色。最终呈现出的表演细腻入微,从青年律师时期的意气风发,到晚年倡导非暴力时的坚毅从容,每个阶段都极具说服力。金斯利也因此片荣获第55届奥斯卡最佳男主角。

影片最震撼的段落当属食盐长征的再现。1930年,为抗议英国殖民政府的食盐专卖法,时年61岁的甘地带领数万民众徒步240英里前往海边自制食盐。电影用长达15分钟的篇幅展现这场史诗般的和平抗议:烈日下赤足行走的老人、默默承受军警棍棒的示威者、海水蒸发后结晶的盐粒…这些极具象征意义的画面,将非暴力不合作运动的精髓展现得淋漓尽致。

值得一提的是,影片在细节还原上可谓不遗余力。制作团队不仅重建了当年南非的火车站(甘地因种族歧视被赶下火车的关键场景),更邀请到10万名群众演员参与甘地葬礼的拍摄——这个数字至今保持着电影史上最多群众演员的吉尼斯纪录。服装设计师花了两年时间研究史料,手工缝制了3000多套符合时代的服装。

作为一部英美合拍片,《甘地传》并没有刻意美化殖民历史。影片中英国总督府豪华的晚宴与印度饥民形成尖锐对比,殖民警察对和平集会者的血腥镇压也被直接呈现。这种客观视角使得影片在印度上映时引发强烈共鸣,甚至促使印度议会特别通过决议表彰剧组。

在电影语言运用上,阿滕伯勒采用了金色色调贯穿全片。从南非草原的晨曦到恒河畔的火葬仪式,温暖而神圣的光影既象征理想主义的光辉,也暗合印度文化中对梵光的崇拜。配乐大师拉维·香卡创作的西塔琴主题曲,更成为影史经典旋律之一。

这部荣获8项奥斯卡奖的杰作,其伟大之处不仅在于艺术成就,更在于它成功让全球观众理解了一个看似矛盾的理念:最柔弱的水滴,终能穿透最坚硬的岩石。正如甘地在片中的名言:当暴力成为常态,非暴力就成为革命。

暂无评论内容