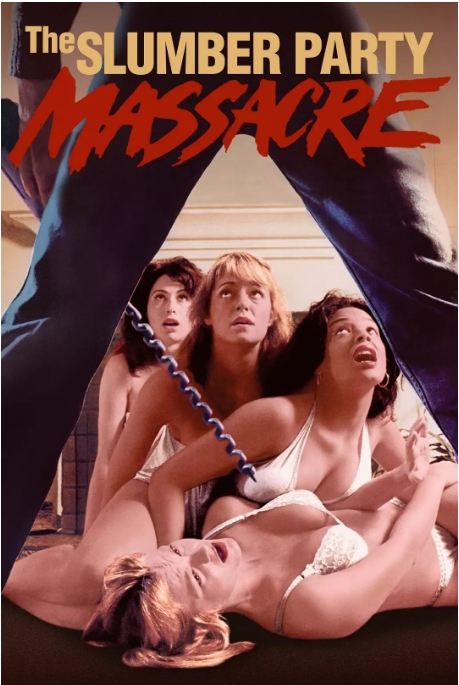

1982年上映的《睡衣晚会大屠杀》堪称B级恐怖片史上的一个有趣样本。这部由女性导演艾米·霍尔登·琼斯执笔的低成本作品,最初源自女权主义作家丽塔·梅·布朗创作的剧本,却在制片方要求下被改造成了典型的杀人狂类型片。这种创作背景的冲突,让影片呈现出奇特的性别视角混合体。

影片讲述了一群高中女生举办睡衣派对时,遭遇手持电钻的精神病患者追杀的故事。值得一提的是,片中标志性的电钻凶器设定,后来被解读为对男性暴力的隐喻——这个细节让这部表面俗套的杀戮片多了层社会批判意味。主演米歇尔·迈克尔斯饰演的啦啦队长特里什,打破了当时恐怖片里金发美女必死的套路,展现出难得的生存智慧。

从类型元素来看,影片完美继承了1970年代末期《月光光心慌慌》开创的杀戮片传统:密闭空间、青春期主角、突然出现的杀手。但导演刻意加入的荒诞喜剧元素(比如杀手边哼歌边行凶的场景),又让影片带上了黑色幽默的气质。这种混搭风格使得它在IMDb保持着5.3分的中庸评价——既不够恐怖到成为经典,又因独特气质拥有了一批cult影迷。

特别要提到的是77分钟的片长,这个在当代影院几乎绝迹的时长,恰恰反映了1980年代录像带市场的需求。当时制片方发现,较短的片长能让录像带租赁店每天多轮转几次,这种商业考量也造就了一批短小精悍的B级片。如今看来,这种粗糙生猛的质感反而成了影片的魅力所在。

尽管豆瓣5.5分的评价显得中规中矩,但影片在女性恐怖片导演谱系中具有特殊意义。2018年甚至出现了由全女性班底翻拍的同名电视电影,可见其影响力仍在延续。对于想了解1980年代恐怖片文化,又不愿忍受过于血腥场面的观众来说,这部带着喜剧色彩的电钻狂魔故事或许是个轻松的选择。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容