2009年上映的《兄弟》(Brothers)是一部令人深思的心理战争片,改编自2004年丹麦同名电影。导演吉姆·谢里丹(曾执导《我的左脚》《以父之名》)用细腻的镜头语言,展现了战争创伤如何撕裂一个普通美国家庭。

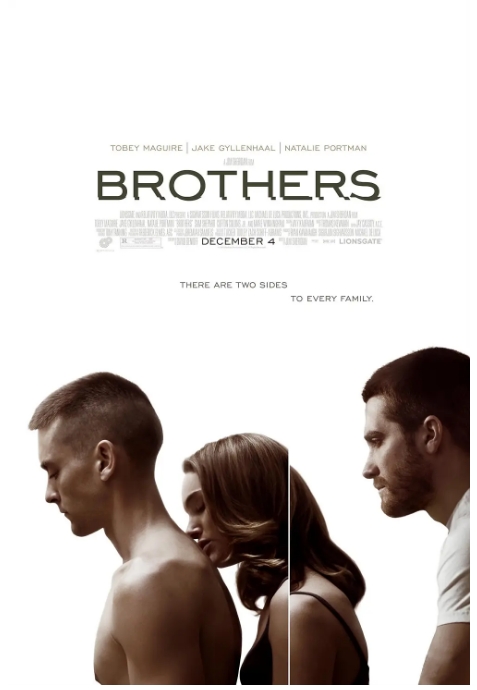

影片讲述海军陆战队员山姆(托比·马奎尔饰)在阿富汗执行任务时被宣布阵亡,其弟弟汤米(杰克·吉伦哈尔饰)在安慰嫂子格蕾丝(娜塔莉·波特曼饰)过程中渐生情愫。当山姆奇迹生还后,这个家庭却陷入比战争更残酷的心理泥潭。马奎尔贡献了从影以来最具突破性的表演,他塑造的PTSD患者从温文尔雅到歇斯底里的转变令人脊背发凉。

真实背景:影片上映时正值美国深陷阿富汗战争泥潭(2001-2021),据统计当时已有近千名美军士兵因PTSD犯罪。电影中山姆经历的战友相残情节,取材自2005年真实发生的拉马迪事件,这种战争对人性的异化描写让影片更具现实冲击力。

细节隐喻:谢里丹导演多次用冰箱作为重要意象——开场时山姆熟练修理冰箱展现其居家好男人形象,而战后他疯狂砸毁冰箱的场面,象征着健全人格的崩塌。厨房餐桌的三次用餐场景,更是巧妙呈现了家庭关系从温馨到崩坏的全过程。

值得一提的是,波特曼饰演的军嫂角色打破了传统战争片中的女性刻板形象。她既不是一味隐忍的贤妻,也不是歇斯底里的怨妇,而是在道德困境中展现复杂人性的真实女性。某场她与吉伦哈尔在超市停车场的对手戏,仅靠眼神就传递出愧疚与渴望的交织。

这部电影虽然挂着战争片标签,但90%的戏份都在家庭场景展开。这种战场在后院的叙事手法,比直接展现战争血腥更让人感受到战争的持久伤害。当山姆对女儿吼出你应该庆幸你爸爸死了时,这种心理层面的暴力比任何战场镜头都更具破坏力。

影片结尾没有给出廉价的和解,而是留下开放性的沉默。这种处理方式在当时引发争议,但十年后再看,恰恰是对战争创伤最诚实的呈现——有些伤口永远不会真正愈合。

暂无评论内容