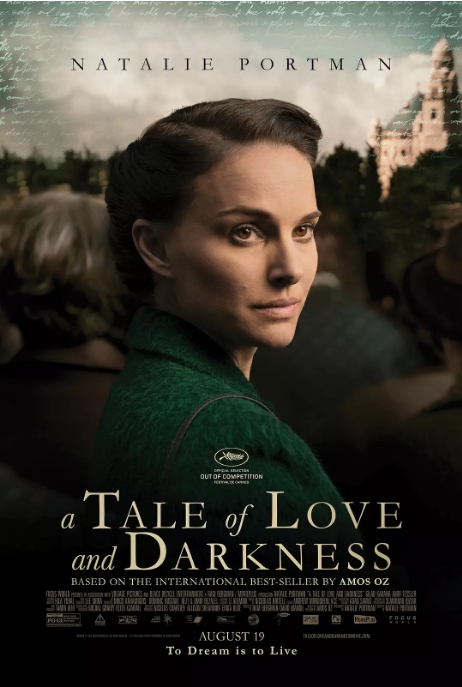

这部由娜塔莉·波特曼自编自导自演的处女作,改编自以色列著名作家阿摩司·奥兹的同名回忆录。影片以1940年代的耶路撒冷为背景,通过一个犹太知识份子家庭的变迁,折射出以色列建国前后的动荡岁月。

波特曼在片中饰演患有抑郁症的母亲法尼亚,其细腻的表演完美诠释了这个在理想与现实夹缝中挣扎的女性。值得一提的是,波特曼为这个角色苦学希伯来语,全程用这门古老语言完成表演。她曾透露:法尼亚就像我从未谋面的祖母,那个年代许多犹太女性都有类似的命运。

影片开场那个长达3分钟的煤油灯特写堪称神来之笔——摇曳的火焰既象征犹太复国主义的希望,也暗示着随时可能熄灭的脆弱。这种视觉隐喻贯穿全片:发霉的墙壁、干涸的水井、父亲永远擦不干净的眼镜,每个细节都在诉说那个物资匮乏年代的精神困境。

特别值得关注的是片中语言这个隐藏主角。法尼亚会用五种语言给儿子讲故事:希伯来语代表民族认同,波兰语承载乡愁,俄语暗示左翼理想,德语象征欧洲阴影,而英语则指向新世界的诱惑。这种多语混杂的状态,正是当时犹太移民复杂身份认同的生动写照。

影片对历史背景的处理相当克制。没有直接展现战争场面,而是通过收音机里模糊的新闻播报、突然断电的夜晚、配给券特写等细节,让观众感受到1948年独立战争前夕的紧张氛围。这种侧写手法反而比宏大叙事更具冲击力。

在95分钟的片长里,波特曼用女性特有的敏感镜头,捕捉到了回忆录中最动人的私密时刻:母亲教儿子用想象力对抗恐惧,父亲在阳台上眺望永远在建设的城市,一家三口挤在防空洞里分享最后一块巧克力…这些日常碎片拼凑出的,不仅是一个家庭的悲剧,更是一个民族的集体记忆。

作为导演处女作,影片某些段落确实显得生涩,比如部分转场较突兀,配角塑造稍显单薄。但整体而言,这部充满文学质感的电影,成功将个人叙事升华为民族寓言,堪称近年来以色列电影中一部值得细品的佳作。

暂无评论内容