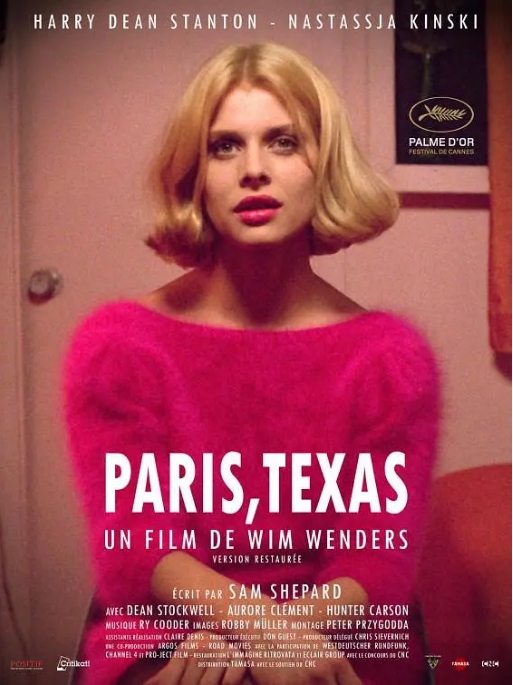

1984年上映的《德州巴黎》是德国新电影运动代表人物维姆·文德斯进军好莱坞的重要作品。这部融合了欧洲艺术电影气质与美国公路片元素的杰作,在戛纳电影节首映时便斩获金棕榈奖,成为影史经典。

影片讲述了一个极具隐喻色彩的故事:失语症患者特拉维斯(哈利·迪恩·斯坦顿 饰)在德克萨斯沙漠中游荡四年后,被弟弟沃尔特寻回。随着记忆逐渐复苏,他踏上了寻找妻子简(娜塔莎·金斯基 饰)和儿子的旅程。电影中德州巴黎这个实际并不存在的地名,暗示着主人公对理想之地的追寻与幻灭。

文德斯延续了他标志性的公路电影美学,将美国西部荒原拍出了存在主义式的孤独感。摄影师罗比·穆勒运用橙红色滤镜打造的沙漠场景,与拉斯维加斯汽车旅馆的霓虹光影形成强烈对比,这些视觉符号深刻体现了人物疏离的内心世界。特别值得一提的是,主角在色情俱乐部西洋镜与妻子隔玻璃相认的戏份,通过单向镜面的巧妙运用,将亲密与疏离的矛盾展现得淋漓尽致。

影片配乐由美国蓝调大师Ry Cooder创作,那段忧伤的滑棒吉他主题曲如同沙漠中的风声,成为电影情绪的重要载体。这种音乐风格的选择,与文德斯对美国底层社会的关注不谋而合——在华丽的好莱坞叙事之外,展现真实美国的孤独与诗意。

《德州巴黎》的剧本由美国著名剧作家山姆·谢泼德操刀,他将自己擅长的家庭创伤主题与文德斯的欧洲视角完美融合。影片中父子关系的重建过程,特别是特拉维斯通过录音带与儿子沟通的桥段,展现了非典型的美国家庭图景。这种细腻的情感刻画,使得影片在IMDB和豆瓣分别获得8.1和8.4的高分。

作为文德斯美国三部曲的终章(前两部分别是《歧路》和《哈默特》),《德州巴黎》成功实现了欧洲作者电影与美国类型片的对话。三十余年过去,这部电影依然以其诗意的镜头语言和深刻的人文关怀,持续影响着全球的艺术电影创作。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容