克林特·伊斯特伍德执导的《胡佛》(J. Edgar)以独特的双线叙事结构,展现了美国联邦调查局(FBI)创始人埃德加·胡佛充满争议的一生。这部传记片不仅聚焦这位掌权48年的FBI教父如何建立现代刑侦体系,更深入挖掘了他与副手克莱德·托尔森(艾米·汉莫饰)持续四十余年的隐秘同性恋情,这种公私领域的巨大反差构成了影片最戏剧性的张力。

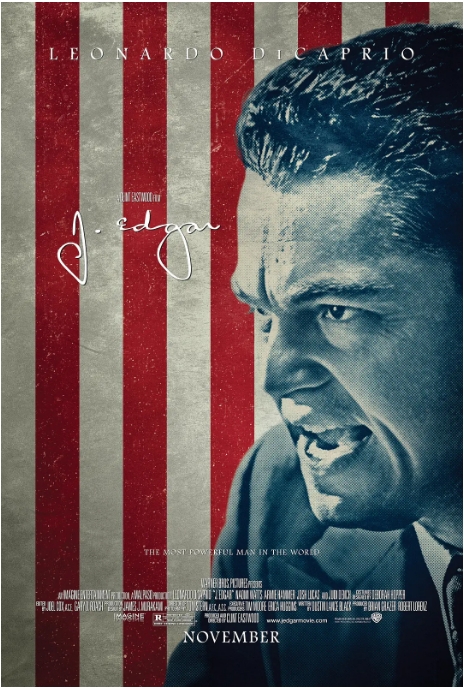

影片开场于1970年代的老旧办公室,年迈的胡佛(莱昂纳多·迪卡普里奥饰)向传记作家口述回忆。随着泛黄档案的翻动,故事闪回到1919年司法部爆炸案现场——这个历史真实事件导致时任司法部长帕尔默遭遇刺杀未遂,年轻的胡佛正是借此机会崭露头角。导演通过精准还原1920年代的华盛顿特区场景,包括当时刚投入使用的指纹鉴定室和犯罪实验室,生动展现了胡佛推动的科学刑侦革命。

特别值得注意的是迪卡普里奥的表演层次:从意气风发的青年局长到偏执多疑的权力怪物,他精准捕捉了胡佛在林白婴儿绑架案等重大案件中展现的刑侦天才,也刻画了其后期滥用职权监视马丁·路德·金等公民权领袖的黑暗面。化妆团队打造的老年妆效尤为惊人,让时年37岁的小李子成功演绎了80岁老人的体态与声线。

影片最具突破性的是对胡佛私人生活的呈现。历史学者考证显示,他与FBI二把手托尔森确实形影不离——每天共进午餐,共同度假,甚至购置相邻的墓地。编剧达斯汀·兰斯·布莱克(《米尔克》编剧)巧妙通过玫瑰园散步等隐喻场景,展现这段被时代压抑的情感。当银幕上出现两人在酒店房间激烈争吵后相拥而泣的戏码时,观众能清晰感受到那个恐同年代对人性造成的扭曲。

娜奥米·沃茨饰演的终身秘书海伦·甘迪,以及朱迪·丹奇塑造的控制狂母亲,共同构成了理解胡佛性格的关键拼图。特别是母亲那句宁愿要死去的儿子也不要同性恋儿子的台词,直接揭示了主人公内心恐惧的根源。这种心理创伤与他后来窃听政要、收集黑档案的权力欲形成耐人寻味的因果关系。

尽管影片因时间跳跃式叙事受到部分批评,但其对权力异化的探讨至今仍具现实意义。当结尾揭示胡佛办公室珍藏的竟是托尔森年轻时的西装时,这个充满文学性的细节让这部政治传记升华为关于爱与权力的悲怆寓言。

暂无评论内容