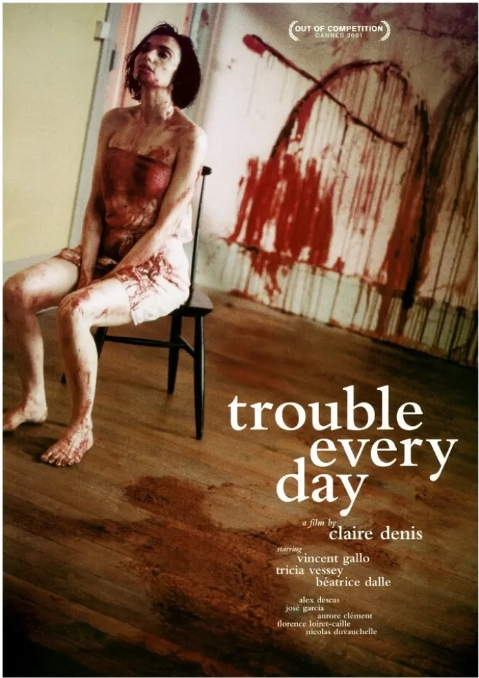

在2001年的戛纳电影节上,克莱尔·德尼的《日烦夜烦》以极具争议的姿态闯入观众视野。这部融合了情欲与恐怖的法国电影,就像一杯掺杂了鲜血的红酒,让影评人们既着迷又不安。影片讲述了一位美国科学家(文森特·加洛饰)带着新婚妻子(翠西亚·维西饰)来到巴黎,表面是度蜜月,实则暗中寻找治疗某种神秘疾病的方法——这种疾病会让人产生噬人的欲望。

德尼在这部作品中延续了她标志性的作者风格,将B级片的血腥元素提升到了艺术电影的高度。影片中那些令人窒息的亲密场景,比如碧翠斯·黛尔饰演的科琳娜在浴缸中与爱人缠绵后突然撕咬对方的画面,既情色又惊悚。这种对欲望的极端呈现,让人联想到乔治·巴塔耶的极限体验理论——快感与痛苦的边界在此彻底消融。

影片的视觉语言极具特色。摄影师阿涅斯·戈达尔(《军中禁恋》的老搭档)用偏冷的蓝色调处理巴黎场景,而血腥场面却突然转为炽热的红色。这种色彩对撞强化了理性与兽性的对抗主题。特别值得一提的是酒店走廊那场戏:加洛在寻找失踪妻子时,镜头在狭长空间里制造出令人焦虑的纵深感,墙纸上蔓延的血迹如同抽象表现主义画作。

《日烦夜烦》的灵感部分来自德尼在非洲的童年经历,她说:在那里,死亡从不是抽象的概念。影片中的嗜血症可以看作是对艾滋病危机的隐喻,也暗指亲密关系中的暴力倾向。这种疾病设定与当时流行的吸血鬼电影不同,它更接近现实中的科塔尔综合征——患者真的相信自己已经死去。

尽管影片在戛纳首映时引发大量观众退场,但它后来却成为邪典电影的经典。德尼坦言受到卡萨维茨《爱的激流》的影响,不过她把心理现实主义推向了更极端的方向。那些看似突兀的暴力场景——比如突然咬掉爱人的嘴唇——实际上都经过精确计算,每个血腥镜头出现前都有微妙的表情变化作为铺垫。

值得一提的是配乐师Tindersticks的贡献,他们用大提琴制造出类似心跳的节奏,与画面形成诡异的反差。当加洛在实验室解剖大脑时,优雅的弦乐反而让场景更加毛骨悚然。这种声音设计后来被许多恐怖片效仿,但在2001年绝对是前卫的尝试。

如今回看,《日烦夜烦》可视为新极端主义法国电影的先驱。它比《不可撤销》早一年,比《反基督者》早八年探索了类似的黑暗领域。虽然豆瓣6.7分显示它并非大众口味,但影片对欲望本质的哲学追问,使其在艺术电影史上占据独特位置。正如德尼所说:这不是关于怪物,而是关于我们每个人内心的那个黑洞。

暂无评论内容