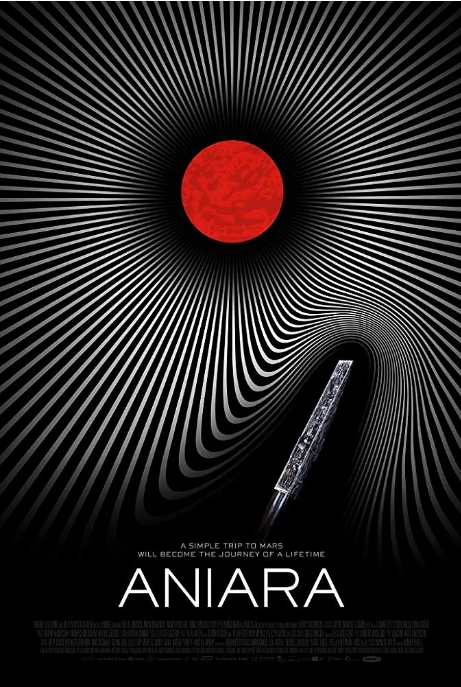

在2018年多伦多电影节亮相的瑞典科幻电影《安尼亚拉号》,改编自诺贝尔文学奖得主哈里·马丁森1956年的同名太空史诗。这部由新人导演组合雨果·利利亚和佩拉·卡格曼执导的作品,以独特的北欧视角重新诠释了经典太空歌剧,在冷峻的科幻外壳下包裹着对人类文明的哲学思考。

影片背景设定在近未来的地球,因环境恶化已不适合居住。安尼亚拉号作为一艘移民飞船,本应搭载数千名乘客前往火星殖民地。但当飞船意外偏离轨道后,这个封闭的金属空间逐渐演变成微缩人类社会实验室。导演通过女主角MR(艾米莉·约翰逊饰)的视角,细腻展现了乘客们从理性克制到精神崩溃的全过程,其中对瑞典社会民主制度在极端环境下的失效描写尤为深刻。

与好莱坞科幻大片不同,《安尼亚拉号》采用了典型的北欧极简主义美学。飞船内部设计参考了斯德哥尔摩地铁的岩洞风格,充满粗粝的混凝土质感。当乘客们沉迷于能读取记忆的全息投影装置Mima时,那些关于地球森林与湖泊的影像,明显呼应着北欧人对自然的眷恋。这种克制的情感表达反而强化了影片的孤独感——当瑞典语、西班牙语和英语在船舱内交织时,语言隔阂成为人类无法真正沟通的隐喻。

影片中段出现的宗教狂热情节,令人联想到现实中的气候危机应对困境。当科学家坚持用理性计算寻找出路时,普通乘客更愿意相信自称天文学家的煽动者(帕布罗·萨尔瓦多饰)。这个充满预言性的段落,某种程度上解释了为何在IMDb和豆瓣上,该片评分会随着时间推移从6分逐渐攀升至7.2分——在新冠疫情后的世界,观众更能共情这种集体性恐慌。

值得一提的是,原著诗歌中的安尼亚拉取自古希腊语aniaros(意为悲伤的),这个命名本身就暗示着悲剧结局。电影保留了这个核心设定,用106分钟完成了一场存在主义寓言。当镜头最后扫过变成宇宙坟墓的飞船,那些刻在舱壁上的瑞典语涂鸦,让这个科幻故事意外地拥有了维京史诗般的苍凉质感。

暂无评论内容