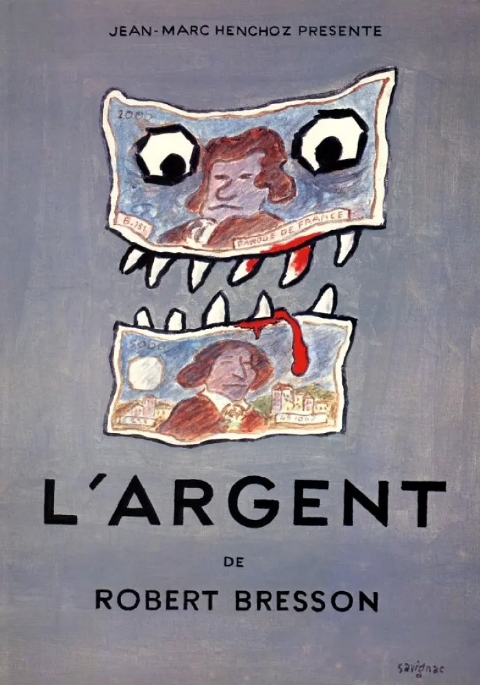

1983年戛纳电影节上,罗伯特·布列松的遗作《钱》以其冷峻的叙事风格引发热议。这部改编自托尔斯泰短篇小说《伪息券》的作品,将原著中19世纪俄国社会移植到1980年代的法国,展现了一张假钞如何像病毒般摧毁普通人的生活。

影片开场的换钞场景极具隐喻性:两个富家子弟用500法郎假钞在照相馆消费,这个看似微小的欺诈行为,最终引发连锁反应。布列松用标志性的模特表演法(非职业演员的极简表演)呈现了主角伊冯的堕落轨迹——这位印刷厂工人因被误认为使用假钞而失业,继而抢劫、杀人,最终在农场主家中制造灭门惨案。

特别值得注意的是布列松对声音的运用:钞票沙沙声、监狱铁门碰撞声、脚步声等环境音效构成了独特的叙事语言。在旅馆杀人戏中,导演仅用门缝下流淌的鲜血和隔壁传来的钢琴声就完成了暴力呈现,这种留白手法比直接展示更具冲击力。

影片中的货币意象充满哲学意味。假钞作为麦高芬道具,既指代资本主义社会的虚伪本质,也暗示人性在金钱异化下的扭曲。当伊冯最终将抢来的钱撒向树林时,这个超现实场景与开篇的假钞形成残酷对照——无论是真钱假钱,最终都沦为毁灭人性的工具。

作为布列松监狱系列(《死囚越狱》《扒手》)的终章,《钱》延续了他对道德困境的探索。但与早期作品不同,这部晚年作品更加冷冽,连最后的救赎机会都被剥夺。这种极端风格直接影响后来的达内兄弟、哈内克等导演,堪称欧洲作者电影的里程碑。

值得一提的是,主演克里斯蒂安·佩蒂原是巴黎地铁售票员,布列松坚持选用非职业演员的做法,赋予了影片独特的纪实质感。这种反好莱坞的创作理念,与影片对物质社会的批判形成巧妙互文。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容