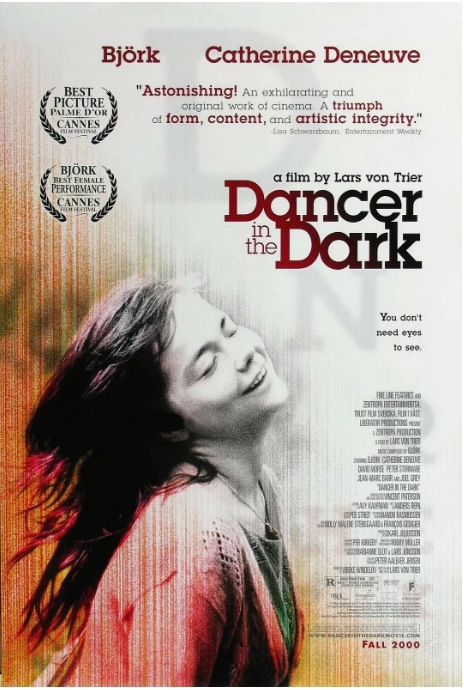

拉斯·冯·提尔2000年执导的《黑暗中的舞者》堪称欧洲Dogme95电影运动的异色之作——这部用100台手持DV拍摄的歌舞片,在戛纳首映时让评委们争论到凌晨三点,最终同时斩获金棕榈奖和最佳女演员两项大奖。冰岛歌手比约克贡献了影史最动人的素人表演,她饰演的捷克移民塞尔玛就像现代版卖火柴的小女孩,在逐渐模糊的视线中,用音乐剧幻想对抗残酷现实。

影片设定在1964年美国小镇,患有遗传性眼疾的单身母亲塞尔玛(比约克饰)在冲压工厂的轰鸣节奏里,把每台机器都想象成乐器。当邻居比尔(大卫·摩斯饰)偷走她为儿子攒下的手术费时,这个视音乐为氧气的女人做出了令人心碎的抉择。冯·提尔用纪录片式的晃动镜头记录现实困境,又突然切入塞尔玛脑海中的百老汇式歌舞——仓库里叉车起舞的《Cvalda》,死刑前与狱警踢踏共舞的《107 Steps》,这种极致反差让观众像透过塞尔玛逐渐失明的眼睛看世界。

比约克为电影创作的原声带获得戛纳特别音乐奖,其中《I’ve Seen It All》与Radiohead主唱Thom Yorke的合唱,用工业打击乐和蒸汽朋克音效构建出机械社会的韵律。拍摄时导演要求比约克完全沉浸角色,有场哭戏她连续拍摄了100多分钟,拍完后才发现自己真的哭到视网膜毛细血管破裂——这种近乎自毁的表演,恰似塞尔玛用歌声抵挡子弹的生存哲学。

作为Dogme95宣言的发起者,冯·提尔在本片故意违反了自己定下的禁用特效、必须实景等规则。他用数码摄像机捕捉比约克脸上的雀斑和汗毛,却在歌舞段落突然切换到35mm胶片,这种技术叛离正如主角的处境:当现实把你逼到墙角时,幻想是最温柔的抵抗。台湾译名《在黑暗中漫舞》或许更贴近本质——这不是关于失明的故事,而是关于我们如何在生活的阴影里,继续踮起脚尖。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容