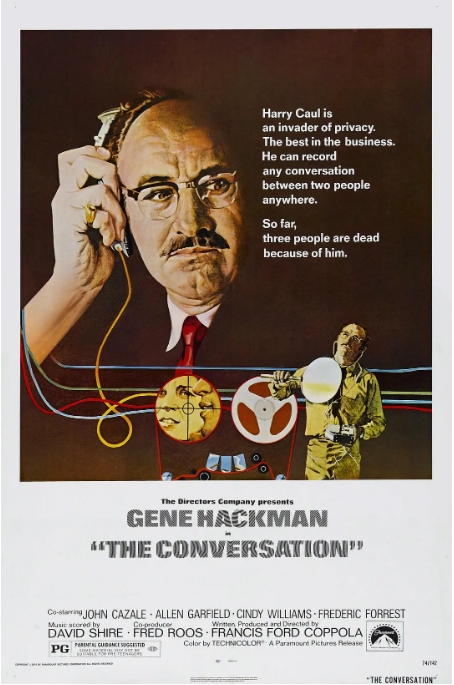

在1974年那个水门事件阴影尚未散去的年代,弗朗西斯·福特·科波拉执导的《窃听大阴谋》犹如一记直击美国社会神经的重拳。这部与《教父2》同年诞生的杰作,展现了科波拉作为电影作者的另一面——用冷峻的镜头语言探讨隐私与道德的边界。

吉恩·哈克曼塑造的窃听专家哈里·考尔堪称影史经典。这个总穿着透明雨衣的角色,就像他那些缠绕在录音设备上的磁条,既试图隔绝外界又无法真正隐藏自己。影片开场15分钟无对白的窃听戏码,堪称教科书级的音效设计:旧金山联合广场的环境声被分解成不同声轨,观众仿佛亲历了一场声音的解剖实验。

特别值得玩味的是片中那对目标情侣(弗雷德里克·福瑞斯特与辛迪·威廉姆斯饰)的对话:他要是死了,我会心碎这句被反复解析的台词,在磁带转速差异下呈现完全不同的语义。这种技术细节的考究令人想起现实中的声纹分析——1970年代美国国安局确实使用过类似的声谱比对技术。

科波拉在拍摄时特意选用Nagra便携式录音机等专业设备,甚至聘请真正的窃听专家担任顾问。这种写实主义手法使影片与同时期《法国贩毒网》等作品形成鲜明对比——没有夸张的追车戏码,只有哈克曼在昏暗冲洗室里用显影液寻找真相的孤独身影。

影片结尾处哈里拆毁公寓寻找窃听器的段落,堪称影史最震撼的心理崩溃戏之一。当镜头缓缓扫过满目疮痍的房间,观众突然意识到:这个专门窥探他人隐私的人,最终成了自己职业病的囚徒。这种宿命般的反转,比任何说教都更深刻地揭示了监控社会的异化本质。

有趣的是,本片与安东尼奥尼《放大》构成有趣的互文——前者用声音后者用图像,共同探讨了记录媒介是否能够呈现真相这个永恒命题。在当今全民监控时代回看这部作品,其预言性更令人不寒而栗。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容