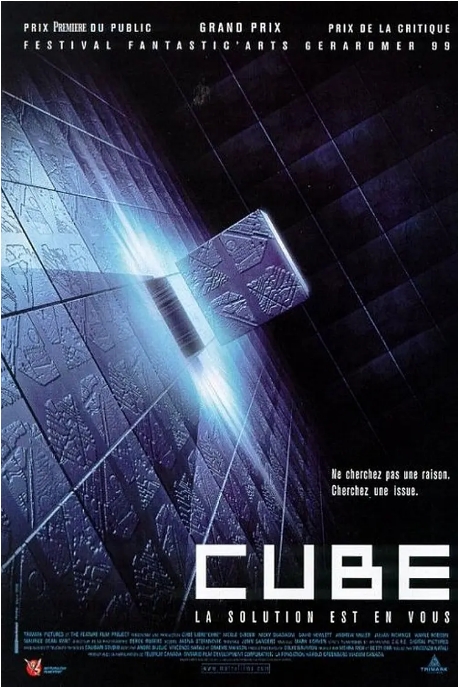

1997年,一部仅用35万加元拍摄的加拿大科幻惊悚片《心慌方》(Cube)横空出世,成为cult电影史上的现象级作品。这个发生在神秘立方体迷宫中的生存游戏,以其独特的密闭空间叙事和人性探讨,开创了密室逃脱类型片的先河。

导演文森佐·纳塔利在创作时深受20世纪60年代实验剧场和存在主义哲学影响。立方体迷宫的设计灵感源自他童年对鲁比克魔方的恐惧——每个边长14英尺的立方体房间通过机械传动装置随机组合,冷色调的蓝绿灯光与锈迹斑斑的金属质感形成强烈的视觉压迫。值得一提的是,剧组实际只搭建了2个立方体房间,通过旋转拍摄角度创造出无数房间的错觉。

影片中六个身份各异的陌生人:建筑师沃思、数学系学生利雯、警察霍洛威、医生霍洛韦、自闭症患者卡赞和越狱专家伦恩,构成微型社会模型。其中卡赞这个角色暗藏玄机——他是唯一能感知立方体杀机的人肉探测器,这个设定后来被心理学界用来讨论自闭症患者的特殊感知能力。当众人发现立方体移动规律遵循质数序列时,影片巧妙地将数论知识转化为生死攸关的生存密码。

2002年的续作《心慌方2:超立方体》将场景升级为四维超立方体,加入了量子物理和平行宇宙概念。其中一个令人毛骨悚然的场景是角色在不同时空版本的自己相遇,这个创意比《彗星来的那一夜》早了整整12年。而2004年的前传《心慌方:零》则揭示了政府秘密实验的黑暗背景,片中出现的立方体之父角色,其原型明显借鉴了现实中斯坦福监狱实验的设计者菲利普·津巴多。

这个低成本系列最惊人的成就是其历久弥新的现实隐喻性。从斯诺登事件曝光的监控体系,到疫情期间的隔离状态,再到当代社会的信息茧房,那个没有出口的立方体始终在折射人类对体制化生存的永恒恐惧。正如影评人罗杰·伊伯特所说:最恐怖的从来不是会移动的立方体,而是被困在其中时,人类暴露出的本来面目。

暂无评论内容