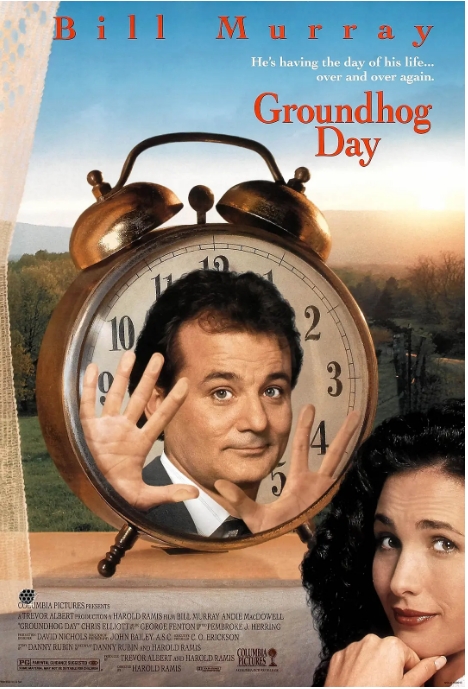

在1993年的寒冬,一部名为《土拨鼠之日》的奇幻喜剧悄然上映,却在此后三十年成为影史经典。这部由喜剧大师哈罗德·雷米斯执导、比尔·默瑞主演的电影,用看似荒诞的时间循环设定,探讨了关于人生意义的深刻命题。

影片讲述傲慢的气象主播菲尔(比尔·默瑞饰)在2月2日土拨鼠日庆典后,意外陷入时间循环的奇幻经历。这个源自欧洲古老的圣烛节传统(天主教称圣母行洁净礼日)的民俗活动,在美国宾州小镇庞克苏托尼被赋予了预测春天来临的神秘色彩。导演雷米斯巧妙地将这个民俗元素与现代都市人的精神困境相结合,创造出一个充满哲思的寓言故事。

时间循环的设定在今日看来或许常见,但在90年代初堪称先锋。菲尔每天清晨6点都会被同样的广播声惊醒,经历完全相同的2月2日:会遇到同样的推销保险的老同学,被同一个水坑溅湿裤腿,采访同样的土拨鼠庆典。这种日复一日的重复,恰如现代人陷入生活惯性的真实写照。

比尔·默瑞用他标志性的冷幽默演绎了这个角色的转变过程:从最初的困惑抓狂,到利用循环为所欲为(比如背下所有问题的答案来泡妞),再到彻底绝望甚至尝试各种自杀方式,最终在制作人丽塔(安迪·麦克道威尔饰)的影响下开始重塑自我。有场戏令人印象深刻:当他终于能准确接住从楼梯跌落的男孩,或是完美演奏钢琴曲时,观众能清晰感受到角色完成心灵救赎的历程。

电影中那些看似随意的细节都暗藏深意:菲尔每天路过的流浪汉,最终获得他的帮助;他反复练习的钢琴曲《时光倒流》,暗示着对过去的和解;甚至连他每天被溅湿的裤腿,在故事后期也变成了主动避开的机智反应。这些细节构成了一个关于成长的精妙隐喻。

《土拨鼠之日》的成功催生了土拨鼠日效应这个心理学名词,用来形容生活中重复单调的状态。但影片给出的解药至今仍具启示:当我们无法改变环境时,唯一能改变的是自己对待生活的态度。这种存在主义哲思包裹在轻松幽默的外壳下,让观众在笑声中获得启发,或许正是它经久不衰的秘诀。

值得一提的是,影片拍摄地庞克苏托尼小镇因此片名声大噪,如今每年土拨鼠日都会迎来数万游客。而片中那只叫菲尔的土拨鼠,也成了真实存在的气象预报员——这个传统从1887年延续至今,成为美国最奇特的民俗活动之一。

暂无评论内容