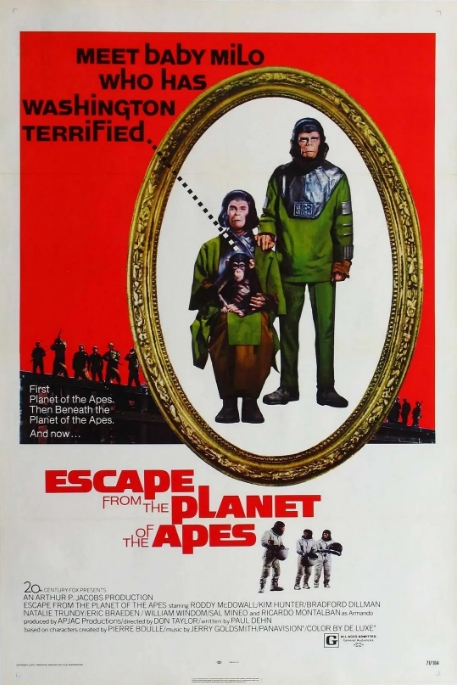

1971年上映的《逃离猩球》作为《人猿星球》系列的第三部作品,巧妙地将科幻设定与社会寓言相结合。影片延续了前作中三位觉醒猩猩科学家的故事线:科尔内留斯(罗迪·麦克道尔饰)、齐拉(金·亨特饰)和米洛博士,他们通过修复泰勒遗留的飞船意外穿越到1973年的地球。

影片开场便呈现经典科幻场景:一艘宇宙飞船坠落在美国海岸,当军方发现走出来的竟是会说话的猩猩时,这个设定立即将观众带入戏剧冲突的核心。导演唐·泰勒通过人类科学家刘易斯(布拉福德·迪尔曼饰)与猩猩科学家的互动,逐步展现文明碰撞的深层隐喻。其中实验室对话的桥段尤为精彩,当齐拉用流利英语解释我们来自你们的未来时,既推进剧情又埋下时间悖论的伏笔。

电影在视觉呈现上体现了70年代特效的典型特征:采用实物模型展现飞船坠毁,化妆师约翰·钱伯斯凭借前作经验,将猩猩妆容精细度提升到新高度。特别值得一提的是,片中猩猩科学家参观动物园时,看到被关押的同类时流露出的复杂表情,这个15秒的长镜头通过微表情变化传递出强烈的情感冲击。

影片核心冲突围绕预知未来是否应该被阻止展开。当猩猩们透露人类将因核战毁灭的预言后,总统顾问奥托博士(艾瑞克·布里登饰)的强硬派立场与主张和平共处的科学家形成鲜明对比。这种设定明显影射冷战时期的核恐慌,特别是当猩猩母亲诞下婴儿凯撒时,既暗示新的轮回开始,也为后续续集埋下伏笔。

作为承前启后的关键作品,《逃离猩球》在系列中独具特色:它既没有首作的震撼结局,也不像续作那样充满动作场面,而是以相对缓慢的节奏探讨文明冲突与宿命论。影片结尾处猩猩夫妇带着新生儿乘船离开的开放式结局,配合杰里·戈德史密斯创作的忧郁配乐,留给观众无限遐想空间。

该片在科幻影史上的意义在于,它成功将B级片制作提升到社会寓言的高度。2014年英国电影协会的修复版中,可以看到更多细节:比如国会听证会场景里背景电视播放的越战新闻,以及实验室墙上隐约可见的禁止核试验标语,这些元素都强化了影片的现实批判性。

暂无评论内容