这部由英国国家剧院制作的《弗兰ken斯坦》(National Theatre Live: Frankenstein)是2011年戏剧界的一场现象级演出。作为著名导演丹尼·博伊尔(曾执导《贫民窟的百万富翁》)回归戏剧舞台的力作,该剧改编自玛丽·雪莱1818年创作的科幻小说鼻祖《弗兰ken斯坦》。

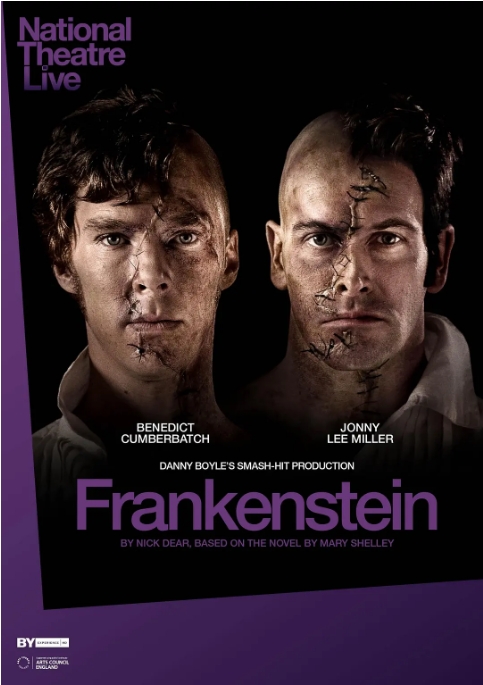

特别值得一提的是,本尼迪克特·康伯巴奇(卷福)和约翰尼·李·米勒两位主演采用了独特的轮换演出方式——两人交替饰演科学家维克多·弗兰ken斯坦和他创造的怪物。这种创新的表演形式让观众得以从不同角度理解这个关于创造与责任的经典故事。在伦敦首演时,两位演员凭借这一突破性表演共同获得了奥利弗奖最佳男主角。

故事开始于北极探险队发现奄奄一息的维克多,他追述了自己如何用尸体拼凑出一个人形生物。剧中令人震撼的一幕是怪物诞生的场景:在一个直径12米的圆形舞台上,数百盏灯泡突然亮起,模拟电流穿过尸体的瞬间,配合震撼的音效,给观众带来极强的视觉冲击。

不同于传统改编,这个版本特别突出了怪物的人性面。剧中详细展现了他如何自学语言、阅读《失乐园》,以及被人类排斥后的心理变化。一个催人泪下的场景是,怪物躲在农舍地板下观察人类家庭生活,渴望被接纳却始终得不到理解。

制作团队在服装设计上颇具匠心。怪物的造型既保留了原著描述中缝合线的特征,又通过特殊的肌肉纹理处理展现出不完美的人造感。而舞台设计则运用了工业革命时期的机械元素,暗喻科学进步带来的伦理困境。

该剧2016年在北京电影节展映时引发热烈讨论,很多观众表示这个版本让他们重新思考了原著的核心主题:当人类试图扮演上帝时,需要承担怎样的道德责任?这也是为什么200年过去了,玛丽·雪莱的故事依然具有现实意义。

目前在豆瓣保持9.3的高分,不少影评人认为这是对原著最富哲学深度的改编之一。正如《卫报》评论所说:这不是一个简单的怪物故事,而是一面照出人性本质的镜子。

暂无评论内容