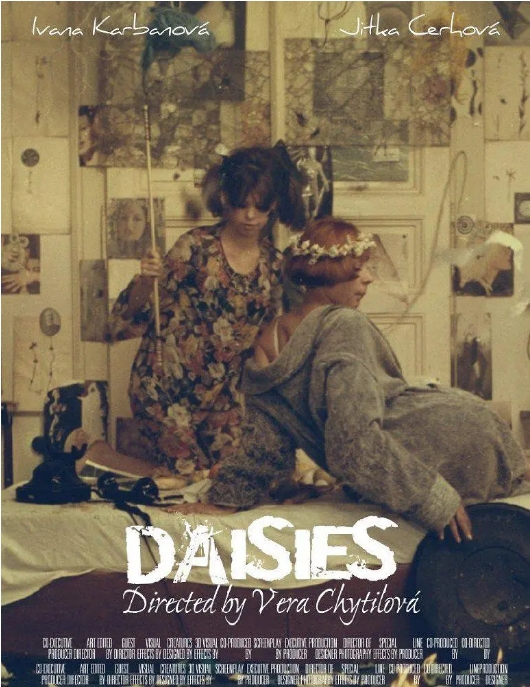

1966年诞生的捷克新浪潮代表作《雏菊》(Sedmikrásky)堪称影史一朵带刺的野花。导演维拉·希蒂洛娃用颠覆性的视听语言,讲述两个自称世界正在败坏,所以我们也该败坏的年轻女孩玛丽一世和玛丽二世的荒诞日常。这部被贴上荒诞喜剧标签的作品,实际是披着糖衣的社会批判——就像片中女孩们大快朵颐的盛宴,最终化作一场食物大战的狂欢。

影片开场就充满隐喻:两个穿条纹泳装的女孩在泳池边宣布要做真正的坏女孩,随后展开一系列令人瞠目的行为艺术。她们戏弄年迈的糖爹,在高级餐厅点满吃不完的食物,用剪刀剪碎钞票和床单。这些看似幼稚的破坏行为,实则暗指当时捷克斯洛伐克社会虚伪的消费主义。值得一提的是,片中大量使用跳接剪辑和超现实场景,比如突然插入的二战轰炸镜头,暗示着看似无忧无虑的生活背后隐藏的社会创伤。

希蒂洛娃的丈夫兼摄影师雅罗斯拉夫·库切拉(也是本片主演之一)创造了令人过目难忘的视觉风格。全片采用高饱和色调,时而插入单色滤镜画面,餐桌场景中粉红色的火腿与明黄色的香蕉形成强烈碰撞。这种色彩实验不仅打破传统叙事逻辑,更强化了影片一切都在失控的核心情绪。在1967年曼纳电影节放映时,这种前卫手法曾引发观众两极反应——有人提前退场,也有人起立鼓掌。

有趣的是,影片中破坏主题最终反噬到电影本身。结尾处两个女孩被食物淹没的镜头,实际是拍摄现场意外:剧组准备的300公斤食物因高温变质,散发恶臭导致多名工作人员呕吐。这个计划外的场景反而成为全片最震撼的隐喻,恰如捷克新浪潮运动本身——用混乱对抗秩序,以失控诠释自由。该片上映后很快遭当局禁映,希蒂洛娃被禁止拍片数年,却意外成就了影史传奇。

如今回看,《雏菊》中那些被剪碎的蕾丝床单、故意打翻的红酒,都成为解读1960年代东欧青年亚文化的密码。Criterion Collection在修复版花絮中指出,片中女孩们啃食的黄瓜和香肠,暗喻着对性别规训的嘲讽。这种用喜剧包裹尖锐批判的手法,影响了后来从《早餐俱乐部》到《伯德小姐》等多代青春题材电影。正如片中反复出现的钟表特写,这部74分钟的彩色寓言,至今仍在叩问每个时代:当世界开始荒诞,我们是否还能保持清醒?

暂无评论内容