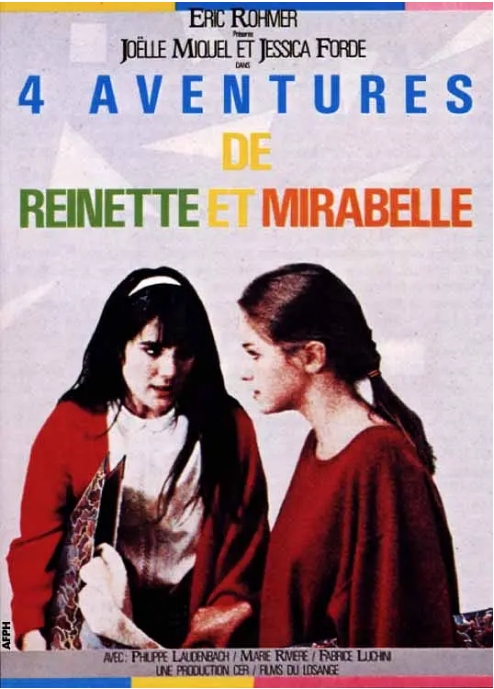

在1987年的法国影坛,埃里克·侯麦用他标志性的细腻笔触,为我们勾勒出一幅充满生活哲思的青春画卷。《双姝奇缘》这个充满诗意的中文译名,完美捕捉了影片中两个年轻女孩相遇相知的微妙情谊。作为新浪潮电影运动的代表人物,侯麦在这部作品中延续了他对日常生活哲学的探索,用四个看似平淡却意味深长的生活片段,展现了两种截然不同的人生观如何碰撞出智慧的火花。

影片开篇就带着侯麦式的偶然性美学:城市女孩米拉贝在乡间骑行时自行车爆胎,意外结识了在农庄作画的蕾妮特。这个看似简单的相遇场景,实则暗藏玄机——侯麦用长达五分钟的固定镜头,记录下两个女孩从戒备到敞开心扉的完整过程。这种对真实时间的尊重,正是侯麦电影美学的核心所在。

在凌晨时分的蓝色时刻这个经典段落中,侯麦展现了他对自然哲学的思考。蕾妮特坚持要米拉贝见证黎明前那转瞬即逝的蓝色时刻,这个源自19世纪法国浪漫主义的自然现象,在侯麦镜头下成为超越语言的纯粹体验。当城市女孩困倦不已而乡村女孩全神贯注时,两种生活态度的差异已然显现。

影片中那个令人捧腹的咖啡馆骗局场景,取材自侯麦本人年轻时在巴黎的见闻。米拉贝用假钞教训无良服务生的桥段,既是对社会规则的幽默挑战,也暗含导演对城市虚伪性的批判。值得注意的是,饰演米拉贝的杰西卡·福德当时是巴黎高等戏剧艺术学院的新人,她自然流露的表演为角色增添了特别的灵动感。

侯麦在影片中精心设计的色彩符号学也值得玩味:蕾妮特总是穿着大地色系的服装,与她的乡村背景呼应;而米拉贝的都市装扮则充满跳跃的亮色。这种视觉上的对比在艺术画廊段落达到高潮——当乡村女孩对现代艺术品发表质朴见解时,她的真诚与艺术圈的矫饰形成辛辣反讽。

作为侯麦喜剧与谚语系列的第六部作品,《双姝奇缘》延续了导演用日常生活探讨道德命题的传统。但不同于前作《绿光》的忧郁基调,本片通过两个女孩的互动,展现出更为轻盈的生命态度。影片最后那个开放式结局——蕾妮特是否真的会去巴黎?——留给观众的不仅是对角色命运的猜想,更是对理想与现实如何平衡的永恒思考。

值得一提的是,影片中那些看似随意的对话,实际上都经过侯麦严格推敲。据幕后花絮记载,咖啡馆场景中关于诚实的辩论就重拍了17次,只为找到最自然的语气。这种对真实的偏执追求,使得影片在三十多年后的今天依然散发着新鲜的魅力。

暂无评论内容