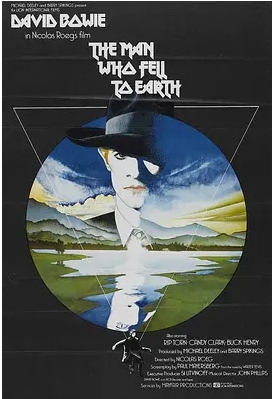

1976年上映的英国科幻电影《天外来客》(The Man Who Fell to Earth)堪称影史最特立独行的外星人题材作品之一。导演尼古拉斯·罗伊格以极具个人风格的视觉语言,将沃尔特·特维斯的原著小说改编成这部充满哲学思辨的科幻寓言。

影片最令人称道的选角当属摇滚传奇大卫·鲍伊饰演外星人托马斯·杰罗姆·牛顿。这位坠落地球的男人带着拯救母星的使命来到地球,却逐渐沉溺于人类社会的物质诱惑。鲍伊自身神秘莫测的舞台形象与角色完美契合,他那双异色瞳孔(实际是因少年时期打架造成的左眼永久性瞳孔放大)更增添了非人类的气质。

在技术细节上,影片展现了惊人的前瞻性:牛顿带来的专利技术包括微型电路板和便携式录像设备,这些在1976年看来充满未来感的设计,如今都已成为日常科技。罗伊格用超现实的影像语言表现外星视角:当牛顿第一次看电视时,画面会突然跳切到十几个频道同时播放的诡异场景,这种表现手法后来被许多科幻片借鉴。

影片中牛顿创建的World Enterprises公司影射了当时崛起的跨国科技企业,他对水资源的商业运作(试图将地球水运往干旱的母星)暗喻了资本主义对自然资源的掠夺。这个设定在当今气候危机时代显得更具预言性——2022年NASA确实在火星极地发现了大量水冰储备。

值得一提的是,影片存在139分钟完整版和119分钟删减版两个版本。原始版本中那些意识流的情欲场景和大卫·鲍伊的全裸镜头在美国上映时被大量删减,直到2011年Criterion Collection发行的修复版才完整重现了罗伊格的艺术构想。

这部充满迷幻色彩的科幻杰作不仅影响了后来的《银翼杀手》等作品,更因其对身份认同、文化冲突的深刻探讨,被英国电影学院评为二十世纪最重要的100部英国电影之一。当牛顿最终被困在地球上,戴着人类假面却再也回不去故乡的结局,留给观众的是关于异化与归属的永恒思考。

暂无评论内容