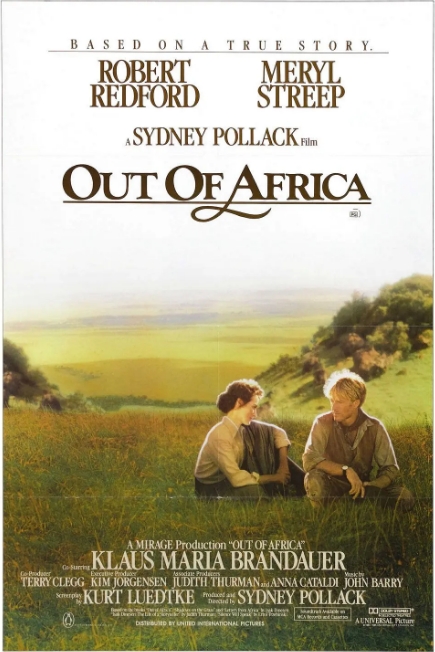

1985年上映的《走出非洲》是好莱坞黄金时代最后一批史诗级文艺片代表作之一。这部改编自丹麦作家卡伦·布里克森同名自传的作品,通过一位女性殖民者的视角,展现了20世纪初肯尼亚殖民地的壮丽图景与复杂社会关系。

影片开场就以极具诗意的镜头语言呈现非洲草原的日出:晨雾中若隐若现的长颈鹿群,被朝阳染成金色的稀树草原,配合约翰·巴里那支获得奥斯卡最佳原创配乐的交响乐章,瞬间将观众带入1913年的英属东非。梅丽尔·斯特里普饰演的卡伦用带着丹麦口音的英语独白道:我在非洲有个农场…,这个经典开场至今仍被电影学院作为叙事范本分析。

导演西德尼·波拉克在筹备阶段曾三次带队赴肯尼亚实地考察,剧组最终在恩贡山脚下1:1重建了卡伦的咖啡种植园。美术指导斯蒂芬·格里姆斯甚至从内罗毕博物馆借来原始设计图纸,连房屋使用的红杉木都特意从丹麦进口。这种考究在丹尼斯(罗伯特·雷德福饰)带卡伦乘飞机俯瞰草原的经典场景中达到巅峰——剧组真的动用了1920年代的德哈维兰双翼机,航拍镜头里迁徙的角马群完全是自然景象,没有使用任何特效。

影片对殖民时代的反思尤为深刻。当卡伦为基库尤族工人争取土地所有权时,当地英国官员的傲慢态度,折射出殖民体系的荒谬性。真实历史上,布里克森确实在1931年返回丹麦后成为反殖民主义者,这段经历在2015年大英博物馆的帝国记忆特展中被重点展示。特别值得玩味的是马赛族仆人法拉赫(马利克·鲍恩斯饰)的角色塑造,这个说着流利斯瓦希里语和英语的原住民,既是殖民体系的受害者,也是卡伦最忠诚的朋友,其复杂性远超当时好莱坞对非洲角色的刻板刻画。

爱情线处理同样打破常规。丹尼斯这个崇尚自由的狩猎向导,拒绝传统婚姻束缚的态度,与卡伦的欧洲价值观形成强烈碰撞。片中那个著名的洗发场景——丹尼斯在野外为卡伦洗头时,两人关于狮子会不会来的对话,被《纽约客》影评人称为用最日常的亲密展现最深刻的文化差异。这种细腻的情感表达,使影片在1986年奥斯卡斩获包括最佳影片在内的7项大奖。

三十多年后再看,《走出非洲》中关于环境保护的预言更显珍贵。卡伦的咖啡园因过度开发导致土壤贫瘠,暗合当今肯尼亚面临的生态挑战。正如内罗毕大学电影系教授詹姆斯·姆贝亚所说:这部电影提前三十年预演了后殖民时代非洲最棘手的命题——如何在现代化进程中守护这片土地的灵魂。

暂无评论内容