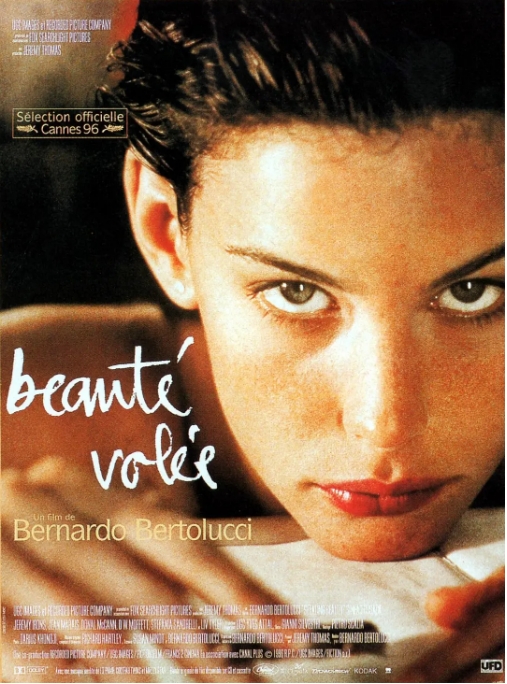

在托斯卡纳艳阳下摇曳的橄榄树影中,19岁的美国少女露西(丽芙·泰勒饰)带着一封神秘情书来到意大利乡村,这场寻找生父与初体验的夏日之旅,成为了贝托鲁奇镜头下最诗意的成人礼。导演用他标志性的油画质感画面,将少女的性觉醒与艺术家的精神困境编织成一首朦胧的散文诗。

影片开场那个在火车上写诗的少女特写,暗藏着一个精妙的文学隐喻——丽芙·泰勒当时正如她饰演的角色般初绽光芒,而导演特意安排她阅读里尔克的《杜伊诺哀歌》,这本探讨存在与成长的诗集,恰是整部电影的哲学底色。当露西赤脚跑过中世纪石巷时,摄影机追随着她飞扬的裙摆,仿佛在捕捉一颗跳动着的年轻心脏。

杰瑞米·艾恩斯饰演的垂死作家,其原型可追溯至意大利新现实主义文学传统。他书房里反复出现的毕加索画作《亚维农少女》,暗示着所有角色都处在生命阶段的临界点——就像片中那个永远停在下午四点的古董钟,时间在这个托斯卡纳庄园里呈现出奇妙的液态感。值得一提的是,露西在雕塑家工作室当模特的场景,贝托鲁奇采用了与《巴黎最后的探戈》相同的环境光处理,让大理石粉尘在光束中飞舞,构成情欲的可见形态。

影片中埋藏的最大谜题并非生父身份,而是艺术与欲望的共生关系。当露西最终在葡萄园献出初夜时,镜头掠过她颈间滑落的汗珠与沾满泥土的脚趾,这种将神圣感与世俗感并置的拍摄手法,令人想起意大利文艺复兴时期波提切利的《维纳斯的诞生》。而片中反复出现的蜜蜂采蜜意象,恰好呼应了偷香这个充满东方禅意的片名——就像中国古人说的窃玉偷香,所有美好都是短暂却永恒的。

在电影史坐标上,《偷香》处于贝托鲁奇创作转型期,相比《末代皇帝》的宏大叙事,这部作品更像他的私人笔记。那些被阳光晒得发白的石墙,深夜厨房里的即兴舞蹈,以及突然闯入画面的野兔,共同构成了记忆特有的质地。正如片中老作家所说:意大利的夏天,连阴影都是烫的。这部电影最动人的,或许正是这种用胶片保存下来的温度。

暂无评论内容