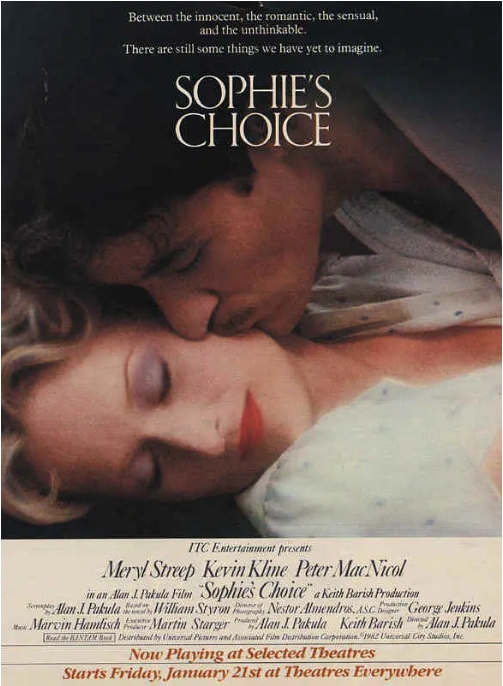

1982年上映的《苏菲的抉择》堪称电影史上最令人心碎的作品之一。这部由艾伦·J·帕库拉执导的影片改编自威廉·斯泰伦1979年的同名小说,通过战后美国布鲁克林的一栋公寓楼里三位住客的纠葛,展现了一个关于爱情、创伤与救赎的复杂故事。

梅丽尔·斯特里普在片中贡献了教科书级别的表演,她饰演的波兰移民苏菲·扎维斯托夫斯卡为其赢得了首座奥斯卡最佳女主角奖。斯特里普不仅完美掌握了波兰口音的英语,更通过细微的表情变化展现了这个角色内心深处的创伤。与她演对手戏的凯文·克莱恩(饰演狂热的生物学家内森)和彼特·麦尼科(饰演年轻作家斯廷戈)同样表现出色。

影片最震撼人心的部分当属苏菲在奥斯维辛集中营经历的闪回。其中一个场景真实再现了历史上臭名昭著的选择过程——纳粹医生要求苏菲在自己的两个孩子中做出生死抉择。这个不到三分钟的片段因其残酷的真实性成为电影史上最令人窒息的场景之一,也让苏菲的抉择这个短语进入了大众心理学词典,用来形容两难困境。

值得注意的是,影片采用了多层叙事结构。通过斯廷戈的视角,观众得以拼凑出苏菲破碎的过去。这种叙事手法巧妙地模仿了创伤记忆的片段性特征,也让观众与天真的斯廷戈一样,逐步理解苏菲怪异行为背后的原因。

影片的配乐同样值得称道。马文·哈姆利奇创作的钢琴主题曲既优美又忧郁,与布鲁克林的夏日景象形成鲜明对比,暗示着表面平静下涌动的暗流。片中多次出现的波兰民歌《圣诞颂歌》更是成为苏菲与故土联系的重要符号。

《苏菲的抉择》上映后引发了广泛讨论。有评论家认为影片过于煽情,但更多人赞赏其对历史创伤的严肃处理。近四十年过去,这部电影依然以其对人性的深刻洞察打动着新观众。它提醒我们:有些伤痛永远不会消失,但讲述这些故事本身就是一种抵抗遗忘的方式。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容