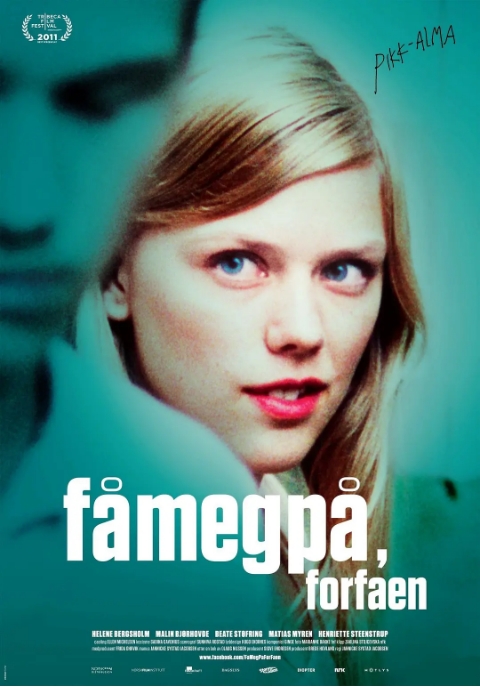

2011年挪威青春喜剧《艾玛好色》(原片名:Få meg på, for faen)以大胆直白的片名成功吸引观众眼球,实则讲述了一个令人会心一笑的青春期成长故事。导演杨尼克·西斯泰德·雅各布森用76分钟的轻快篇幅,勾勒出挪威小镇少女艾玛充满荷尔蒙躁动的夏日时光。

影片女主角由当时新人演员茱莉亚·沙赫特饰演,她精准捕捉到15岁少女既天真又渴望成熟的矛盾心理。片中那个总爱幻想性爱场景的艾玛,其实映射着每个青少年都经历过的性觉醒困惑。导演采用粉色调滤镜和跳跃式剪辑,将少女私密的性幻想具象化为夸张的喜剧场景——比如突然出现的消防员、教室里的激情戏等超现实画面,让观众在捧腹之余也能理解青春期特有的尴尬与躁动。

值得一提的是,这部小成本电影在挪威特隆赫姆实地取景,北欧特有的明亮光线与空旷街景,与女主角内心翻涌的欲望形成有趣反差。影片在2011年翠贝卡电影节首映后引发讨论,虽然豆瓣评分6.5显示其艺术完成度有限,但其中对青少年性教育的坦率呈现值得肯定。有影评人指出,相比美国同类青春片惯用的恶搞套路,北欧电影更擅长用冷幽默处理敏感话题。

片中令人印象深刻的铅笔事件(艾玛因同学恶作剧被误认为性骚扰者)就展现了北欧社会对青少年性意识的态度——既不过度紧张也不刻意回避。这种文化差异或许能解释为何香港译名《挪威的呻吟》带着猎奇色彩,而原片名直译该死的,撩我反而更贴近影片想表达的青春本真。

作为北欧青春性喜剧的代表作之一,《艾玛好色》的价值在于用荒诞手法解构了好色这个标签。当艾玛最终明白性幻想与真实情感的差别时,观众看到的不是一个放荡少女,而只是个在学习如何与世界相处的普通女孩。这种去道德化的叙事方式,正是北欧电影独特的温柔所在。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容