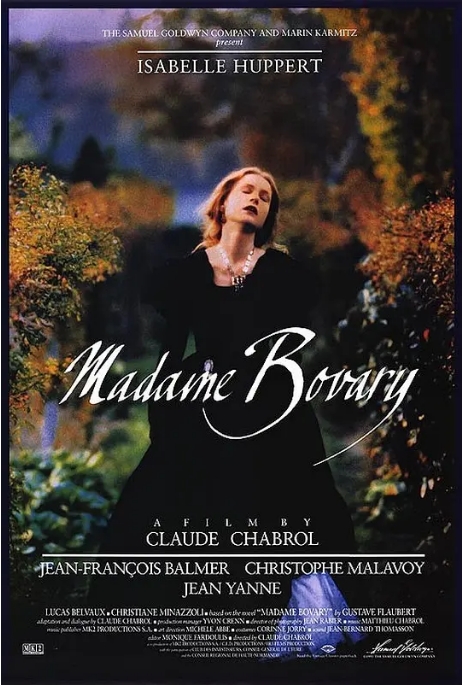

1991年由法国新浪潮导演克洛德·夏布洛尔执导的《包法利夫人》,是对福楼拜同名经典小说的第三次电影改编。这部143分钟的文艺片在戛纳电影节首映时,就因其对原著精髓的精准把握和现代性解读引发热议。

影片最大亮点当属伊莎贝尔·于佩尔对艾玛·包法利的演绎。这位戛纳影后没有将角色简单塑造成虚荣的堕落女性,而是通过细微的面部表情和肢体语言,展现了一个外省医生妻子在沉闷婚姻与激情幻想间的挣扎。比如在农展会那场戏中,她与鲁道夫调情时眼中闪烁的欲望与惶恐,完美诠释了19世纪女性被压抑的情欲觉醒。

夏布洛尔在改编时做了个大胆决定——保留原著中的拉丁语段落。当艾玛在修道院读书时,银幕上突然响起中世纪祷文,这种间离效果暗示着宗教教育对女主角浪漫幻想的畸形塑造。美术设计也暗藏玄机:艾玛的裙装从初婚时的素净米白,逐渐变成艳丽的玫红,最后债务缠身时又回归暗色调,服装成了角色命运的视觉隐喻。

影片对原著最大的改编在于结尾处理。不同于小说中冰冷的客观描写,电影让濒死的艾玛产生了幻觉:她看见自己穿着洁白婚纱在麦田奔跑,这个超现实镜头既残酷又诗意,让悲剧更具冲击力。这种处理引发影评界争论,有人认为弱化了原著的社会批判性,但更多观众被这个充满同情心的结局打动。

值得一提的是,本片在细节还原上堪称考究。制作团队专门研究了1840年代诺曼底地区的家具样式,连艾玛购买的每件瓷器都符合当时流行款式。这种严谨态度使影片获得第17届凯撒奖最佳服装设计提名,也让现代观众能沉浸式体验19世纪法国外省的生活图景。

尽管上映已逾三十年,这部作品仍保持着豆瓣7.6分的稳定评价。它或许不是最忠实原著的版本,但于佩尔充满张力的表演和夏布洛尔冷静的镜头语言,共同缔造了一部值得反复品味的文学电影经典。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容