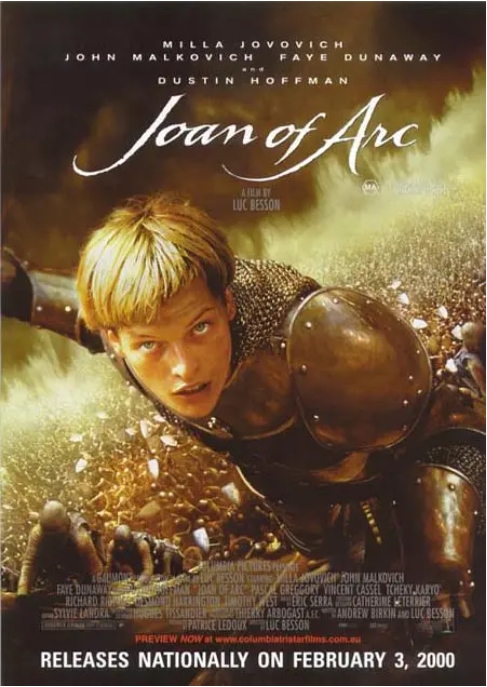

1999年,法国导演吕克·贝松用他标志性的视觉风格,将15世纪法国民族英雄圣女贞德的故事搬上银幕。这部投资高达6000万美元的史诗巨制,是当时法国电影史上最昂贵的制作之一。米拉·乔沃维奇在片中塑造了一个与以往文艺作品中截然不同的贞德形象——她不仅是虔诚的圣徒,更是一个会恐惧、会愤怒的鲜活少女。

电影开篇就用极具冲击力的画面展现了贞德的童年创伤:亲眼目睹姐姐被英军杀害。这个原创情节为后续剧情埋下伏笔,解释了为何这个目不识丁的农家女会坚信自己受到神启,毅然穿上男装带领法军作战。值得一提的是,影片中贞德穿戴的铠甲完全按照中世纪实物复原,重达18公斤,乔沃维奇为此进行了长达三个月的体能训练。

吕克·贝松没有简单重复传统叙事,而是通过达斯汀·霍夫曼饰演的良知这一抽象角色,与贞德展开精神对话。这种超现实手法引发争议——有影评人认为这破坏了历史剧的严肃性,但更多观众赞赏其对人性的深入探讨。当贞德质疑如果上帝要我拯救法国,为何又让我失败时,影片触及了信仰与现实的永恒命题。

在战争场面的呈现上,贝松借鉴了《拯救大雷恩》的手持摄影风格。奥尔良战役的段落尤为震撼:长达20分钟的战斗戏里,镜头始终紧贴贞德视角,让观众亲历冷兵器战争的残酷。考据团队甚至还原了15世纪攻城武器的操作细节,包括需要40人协作的巨型投石机。

影片后半程聚焦贞德受审的过程,文森特·卡塞尔饰演的查理七世展现了政治人物的复杂面貌——他既受益于贞德带来的胜利,又在教会压力下选择背叛。审判戏中,贞德服装从戎装变成粗布囚衣的视觉变化,暗示着权力体系的运作逻辑。最终火刑场面没有刻意煽情,但燃烧的十字架与少女的剪影形成强烈象征。

尽管北美票房失利,该片在欧洲获得普遍好评,并入围第53届英国电影学院奖最佳非英语片。历史学者指出,影片对教会审判程序的还原度超过多数同类作品,包括当时使用的诱导性提问等细节。不过,贞德最后出现的中世纪版幸存者内疚心理描写,则是编剧的大胆创新。

正如《电影手册》评论所言:这不是一部关于圣徒的电影,而是一个关于普通人如何被时代造就,又被时代吞噬的悲剧。或许正是这种现代性的解读,让这部二十世纪末的《圣女贞德》在众多改编作品中显得独树一帜。

暂无评论内容