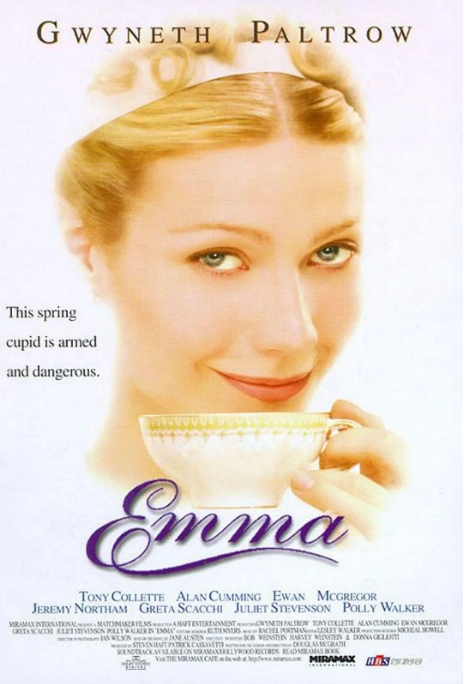

1996年上映的《艾玛》是简·奥斯汀同名小说的第五次电影改编,由当时崭露头角的好莱坞新星格温妮斯·帕特洛挑大梁。这部英伦风味浓厚的爱情喜剧,在保留原著精髓的同时,注入了90年代特有的清新气质——就像片中那些鹅黄色绸缎礼服般,既古典又时髦。

导演道格拉斯·麦克格兰斯做了个大胆决定:让24岁的美国演员帕特洛饰演英国乡绅小姐。这个选择起初备受质疑,但帕特洛用精湛的表演证明了自己。她塑造的艾玛既有原著中漂亮、聪明、富有的傲娇特质,又通过微表情传递出角色成长的心路历程——从自以为是的红娘到懂得真爱的过程,被她演绎得层次分明。值得一提的是,当时还未成名的伊万·麦克格雷格在片中饰演老实憨厚的奈特利先生,与帕特洛的化学反应成为全片亮点。

电影忠实还原了19世纪英国乡村的社会风貌。从海伯里村的石板路到伍德豪斯家的瓷器摆设,美术团队考据了大量摄政时期(1811-1820)的文物。特别有趣的是艾玛为哈里特说媒的桥段,通过三次失败的相亲,巧妙展现了当时英国严格的阶级观念——即便同为乡绅阶层,土地收入、家族历史等细节都决定着婚配可能性。

作为奥斯汀最成熟的喜剧作品,《艾玛》原著本就充满机智对白和戏剧性误会。电影版放大了这些元素:比如艾玛嘲笑贝茨小姐话多的场景,镜头在众人尴尬的表情间快速切换;又比如雨中告白戏,奈特利先生那句如果我爱你还少些,话可能会多说些,既符合人物性格又令人会心一笑。

这部制作成本仅700万美元的电影,最终获得北美票房2200万的成绩,更让帕特洛获得金球奖音乐喜剧类最佳女主角提名。不同于其他古典改编作品的沉重感,麦克格兰斯成功捕捉到了奥斯汀文字间的轻盈幽默——就像影评人罗杰·伊伯特所说:这是部会让人嘴角不自觉上扬的电影,仿佛能闻到英国乡村雨后青草的芬芳。

如今回看,96版《艾玛》恰好处在古典文学改编的转折点上。它既没有80年代BBC版本的话剧感,也尚未受到后来《傲慢与偏见》2005版那种浪漫主义的影响,保持着难得的平衡感。或许正因如此,在众多改编版本中,这版始终保持着特殊的地位——就像片中那盒被争抢的松饼,简单却令人回味无穷。

暂无评论内容