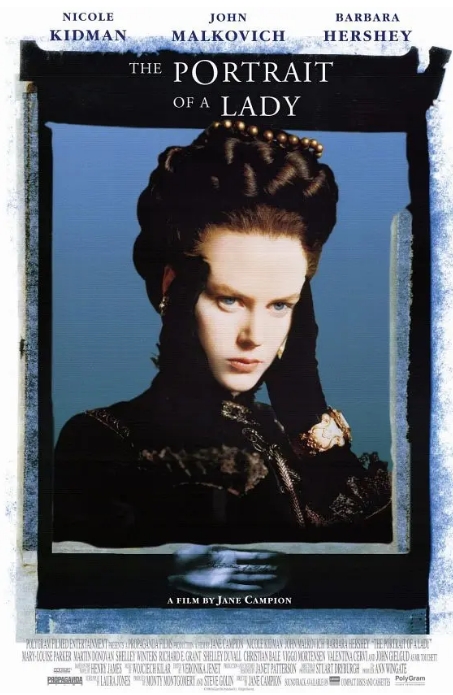

改编自亨利·詹姆斯1881年同名小说的《淑女本色》,是新西兰女导演简·坎皮恩继《钢琴课》斩获金棕榈后,再度挑战女性主题的文艺佳作。这部维多利亚时代的女性肖像画,通过妮可·基德曼饰演的伊莎贝尔·阿切尔,展现了一位新女性在婚姻枷锁与自由意志间的痛苦挣扎。

故事始于19世纪70年代的美国。继承巨额遗产的伊莎贝尔,像所有向往欧洲文化的美国青年一样横渡大西洋。在佛罗伦萨的古老庄园里,这位拒绝两位优秀追求者的独立女性,最终却落入约翰·马尔科维奇饰演的吉尔伯特·奥斯蒙德精心编织的陷阱。奥斯蒙德表面是风度翩翩的收藏家,实则是觊觎财产的伪君子,他与前情人梅尔夫人(芭芭拉·赫希饰)共同导演的这场婚姻骗局,成为文学史上最令人心碎的阴谋之一。

坎皮恩用标志性的细腻镜头语言,将小说中著名的火炉沉思场景具象化:伊莎贝尔在深夜壁炉前的独处时刻,跳动的火焰映照着她逐渐觉醒的面容。这个长达三分钟的独角戏,妮可·基德曼仅用眼神变化就完成了从困惑、震惊到绝望的心理转变,堪称其表演生涯的高光时刻。

电影对原著最大的改编在于结尾处理。当伊莎贝尔发现表兄拉尔夫(马丁·唐文饰)临终前仍深爱着自己,小说留下开放结局,而坎皮恩则让女主角毅然驾车离去。这个颇具现代意味的改动,引发文学改编是否该忠于原著的争议,但确实强化了女性自主意识——正如导演所说:我要让观众看见伊莎贝尔眼中重燃的火光。

值得一提的是,影片美术团队为还原时代风貌,在罗马郊外重建了完整的维多利亚式花园。那些精心修剪的几何树篱与女主角逐渐被束缚的命运形成视觉隐喻,而不断出现的鸟笼意象(从实际道具到建筑铁艺),则暗示着当时上流社会女性看似华丽实为囚徒的生存状态。

这部获得第53届威尼斯电影节金狮奖提名的作品,虽然票房表现平平,却因对古典文学的现代诠释被影评人广泛讨论。特别是妮可·基德曼诠释的伊莎贝尔,既有美国女孩的天真倔强,又具逐渐成熟的悲剧力量,为她后来在《时时刻刻》等文艺片中的表演奠定了基调。

暂无评论内容